参加者の声

相続マイスター講座18期 第1講座の感想

また、農地の納税猶予に関しては適用することにより、土地の評価が減額でき相続税が大幅に減額できる場合があると学んだため、適用の用件、可否について理解を深めることで実用に近づくことができ、お客様の節税に繋がると考えました。 I様

また、相続に関することにかかわるまでは知りませんでしたが、相続は日本経済を回しているということを教えていただき、とても大きな業務だということが分かったため、社内でもその大きな業務に携わっているという自覚をもって自分の業務を行っていきたいと思いました。 O様

月次監査部署配属になると相続に触れる機会が少ないですが、相続の知識は必須だと考えます。月次監査時にお客様と相続の話になることが多いため、活用していけたらと思いました。法人設立や物件売却などの提案は所得税・法人税だけでなく、相続税も含めて提案することで成約率が上がると考えました。

S様

相続対策メニューを今回の講義で頂き、生前対策といった対策について、来年度以降正社員として働く上で参考にしたいと思いました。また、所得税や資産税といった令和3年度の税制改正について詳しく教えて頂き、税制について勉強するとともに税制の動きについて日々注力していきたいと思いました。社内ではまだ税について触れる機会があまりないですが、内定者のうちに税制について勉強したり、税制の動きについて理解していくことで来年度以降社内での業務に活かせると思いました。

H様

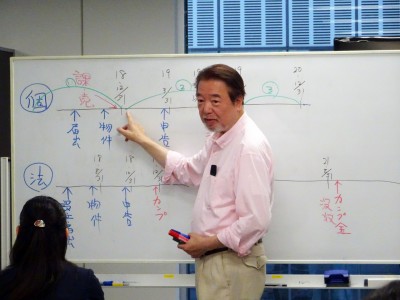

今回の講義の前半では、相続税の入門的な内容を含め、清田さんが実際にお父様から相続したときの実例をもとに、さまざまな節税方法を勉強することができました。自分が相続案件に携わるのは4月以降であると思いますが、これから視聴する相続税研修と結び付けながら、理解を深めていきたいと考えています。また、清田さんが農家出身者ということもあり、農地を所有しているお客様も多くいらっしゃると思うので、今回学習した生産緑地制度や、来年迎える2022年問題に向けてより一層理解を深めて来年に活かしていきたいと考えています。

M様

前半では清田さんの実体験から、相続対策の大切さや、実際に行った相続対策についてお話してくださった。 いかに遺言、生前贈与、所得の分散、保険など普通の一般人では考えられない内容を提案し、実行することが大切か分かった。また、税金を抑える考え方のみではなく、実際のお客さんの感情的な面でもサポートをしつつ、家庭全体を考える相続対策を手伝うことができて一人前であるとわかったので、それを目指していきたい。 税制改正の内容は、ちょうど一年目の自分にとっては確定申告の作業で使う知識が多く、医療費控除についてなどすぐに実践的に使う機会が出るのでとてもためになった。ちょうど納税猶予の継続の手続きを行うところだったので、いかに大切で責任重大な作業を今行っているかを知ることができた。

A様

清田さんの実体験を詳しく聞けたことでより想像が付きやすく実際に相続が起こった時にどう動くか、なにを気を付ければいいか再確認する点も含めてとても参考になりました。

納税猶予に関しては実際に届出の作成も行ったので、話がより入ってきたのと改めてその重要性を知ることができました。

税制改正についてはお客様でも気になっている方が多くいらっしゃるので日々動向をうかがっておきたいと思います。

生産緑地と納税猶予は少し頭の中でこんがらがることがあったので、しっかり復習をしてお客様からの質問等にも対応できるようにしていきたいと思います。

K様

遺産分割協議が遅れた際のデメリットをお客様にお伝えすることで、遺言等の話にも繋げられるのではないかと感じた。 また、養子縁組について、関与先の中に既に養子をとられているお客様がいらっしゃるので、今回学んだことを質問された際には自信をもって答えていきたい。 生産緑地についてはメリット・デメリットを踏まえた上で、2022年問題についての話に繋げられており、非常に飲み込みやすかった。こうした話の展開を参考にして、お客様に説明することも意識していきたい。

Y様

冒頭の1時間では相続にはじめて触れる方でもわかる相続税の講義がありました。私は月次部署で有料試算くらいでしか相続税に増える機会がないのでいい復習になりました。清田さんの相続対策の実体験を基に話が進んでいたので想像しやすく、現在進めている法人化の試算や同族法人への物件売却がどのような効果があるのかより深く理解することができました。

O様

生産緑地制度とは何か、メリット・デメリットを踏まえてご説明していただきました。生産緑地では相続税・贈与税の納税猶予を受けることができますが、建設した土地は対象外となるため、その点も注意しながら、メリット・デメリットを正しくお客様にご説明できたらよいと思います。

生産緑地は、相続税の評価に関係してくるため、生産緑地の評価方法をしっかりと理解し、評価する際には活かしていきます。

また、農地の納税猶予の適用された場合、相続税額を大きく減額できるケースもあるため、適用の可否についてもポイントをしっかりと抑えて、判断できるようにしていきたいと思います。

T様

今回の講義では相続の基本的な流れを教えて頂き、相続発生からの素早い対応やより円滑に進めるための対策等、業務を行うにあたってまず頭に入れておくべき知識を学ぶ事が出来た。相続は感情が大きく伴ってくるため、お客様に寄り添って柔軟な提案を行う必要があることも理解した。また、軽く触れられた税制改正の話を受けて、変化していく法や制度を見落とさず、専門的な知識をいちはやく習得する必要があると感じた。

K様

生産緑地制度と農地の納税猶予について詳しくご説明頂きました。生産緑地が売却できるケースとして生産緑地の指定後、30年経過後売却できるというお話がありました。そのお話の中で翌年2022年に生産緑地改正後30年を経過するため今後お客様への提案として大きく関わってくる制度だと思います。また、生産緑地の指定を受けているお客様において、土地の保有を継続するのか、土地を活用するのかによって相続税金額が大きく変わってくるので適切な対策に促せるよう今回の講義で得た知識を活用すべきだと感じました。 また、納税猶予においても、土地の状況によって適用できる土地なのかという判断を自ら判断し、摘要された場合には大幅な削減が期待できるので知識として身につけるべきだと感じました。

S様

講義を通して税務コンサルタントという職業の奥深さ、面白さを学ぶことができました。講義の前半で、清田さんが、相続対策メニューを用いて、お客様にどういった提案をすれば節税ができるのか、納税額を減らすことができるのかということを、一つ一つ丁寧に教えてくださいました。その中でも特に、生前対策について、様々な案があり、非常に勉行になりました。相続税という税金、相続税法という税法をいま一度しっかりと学習していきたいと感じました。

また同時に、ランドマーク税理士法人では、そういった提案から準備、相続まで他の会計事務所や税理士法人よりも迅速に進めることができるということも仰っていました。その一員になったからには、これからこの先、ずっと勉強していく姿勢を忘れずに、業務に取り組んでいきたいと感じました。

後半は、主に生産緑地の問題について考えていきました。正直、自分のレベルでは、どのくらい大きな問題なのかを理解することは難しかったですが、地価の下落が見込まれるということで、そういった点にも常にアンテナを張っていかなければいけないと感じました。

相続税の業務に携わるにあたり、最後に清田さんが仰っていたように、人とのつながり、信頼を大事していきたいと思いました。生前対策においても、例えば法人の設立であれば保険会社や建設会社とのつながりが生まれます。そもそも、相続そのものが、人の死をきっかけに始まる財産の取得であるために、人との信頼を大事にしていかなければなりません。本講義では、清田さん自らの経験をもとに、相続について教えて頂きました。今日学んだことを忘れずに、自身の今後の人生に活かしていきたいと思います。

H様

使う予定のない問題地などは売却までに相当の期間を要するため、何年も前から売却などの計画を立てておく必要がある。 ただ賃貸物件を購入するだけではなく利回りを意識することが重要であり、利回りが低いと今後の資金繰りが厳しくなるため賃貸物件の購入を進める場合はその点もしっかりと吟味する必要がある。

法人設立は財産の分散、所得税、相続税など様々な点から有利であるため財産規模の大きいお客様には提案できるように勧めていく。

贈与は生前贈与、教育贈与、建築贈与など様々なケースが存在するため1つ1つしっかり理解して節税の提案をする。 相続税の申告期間は10か月と長いように見えるがそんなに余裕がないためスピードを意識することが重要である。 相続人に相続税を引いた後の手渡しでいくら渡してほしいという要求も多くくるため相続税の計算を完璧にしておく必要がある。

お客様が所有している土地が何の目的で所有しているか明確にするため色分けすることが大切である。

生産緑地制度は土地の評価額を大幅に減少させることができるが、建築できないなどのデメリットも存在するため、制度を利用するかどうかしっかりと考える必要がある。

遺言は被相続人が方向性を作って、その後相続人と相談しながら遺言を作っていく方法も非常に有効である。

K様

相続税の試算について、ランドマーク税理士法人以外の税理士は申告期限がギリギリになってしまうが、他よりも素早く処理することでお客様から信頼と安心を得ることができると思いました。そのため、スピードを意識して仕事に臨むことが大切になってくると思いました。

遺言書の作成について、必ずお客様にお勧めすることで新たなビジネスチャンスが生まれるため、営業をする際は忘れずにお話することが必要だと思いました。

お客様の中に生産緑地2022年問題に該当する土地を所有している方が少なからずいらっしゃると思うため、この制度を理解することとどのような対策ができるか事前に調べ、答えられるようにできるといいのではと思いました。

K様

相続対策については、月次監査時にもお客様から相続の話がありますので今回学んだ、生前贈与や生命保険等の説明は実際に活用できるお客様が多いので、監査時にお客様に話すときに活かしていきたい。

また、土地の活用は相続に関しては大きな影響を持つので的確なアドバイスができるよう本日の講義を参考にしていきたい。

生産緑地や農地の納税猶予は生産緑地が解除される来年に向けて、問題となる点や解除した場合の注意点等はとても勉強になりました。

N様

本日の講義では、相続税についての基礎的な知識や相続税の節税方法について学びました。

私は現在、エントリ作業を業務として行っているため、直接的に相続税に関わる事はしていませんが、今度入社してから相続税に関しての業務はどのような物なのか、イメージしやすくなりました。

また、かなりの種類の節税対策がある事を学び、多くの知識を得る必要があると考えたため、今後も勉学に力を入れて行きたいと考えました。

I様

ランドマーク税理士法人の原点は相続税・所得税をどのように減らすかというところにあったというお話を伺って、クレドにもあるように出発点を見失わないことが重要だと感じました。基本的な税務の知識だけでなく、お客様がどのようなことに疑問を抱かれることが多いのか、どんな資料であれば理解しやすいかなどを意識して学びたいと思います。

2022年に生産緑地の登録30年を迎える土地が多いため地価が下落する可能性が高いという事実は、地主層のお客様にとっては大きく影響する場合もあると思うので、知識として共有することが必要だと考えました。

N様

清田さんの相続税納税に関して具体的にご説明があり、難しく捉えがちな相続税に関して、税について初学者である私でも明確に理解ができました。また、相談を頂いて一か月後には実際に土地を見に行き、昨年の路線価を基に概算納税額を二か月後には出すなど、スピードが圧倒的で、ランドと他社との業務の進め方の違い等が明確になりました。自分が今後業務にあたった時に自信をもって説明できるようなイメージを持つことができました。

相続は分割に際して、骨肉の争いに発展する場合もありますが、対策次第では各方面が満足した結果を得られるようにもなる、非常にやりがいのある分野だと感じ、ますます意欲が増しました。農協や銀行とのお付き合いについて、昔からのお取引だ、くらいに考えておりましたが、相続に際して、様々な節税策に各方面が関与している結果の現在に至るお取引だと理解できました。これまで積み重ねてきた信頼を失うことが発生しないよう、忠実に業務にあたる所存です。

生産緑地や農地の納税猶予などは、初めて勉強するテーマでした。メリットデメリットの両面を理解し、お客様へのご提案の幅が広がったと感じました。また、このような複雑多様な相続にかかわる各制度に対して、まだまだ理解が足りないことを実感し、ランドマークの研修はもちろん、意欲的に勉強を続けていく所存です。

A様

全て入社後の業務に活かすことができる知識であったと思います。特に、相続税の生前対策については、入社後お客様に説明ができるくらいにはならないといけないと思うので、今回生前対策はどのようなものがあるのか、ざっと知ることができたことは、これから知識を増やしていくための大きな一歩になったと感じました。今回お話があった内容以外にも、生前対策の方法はあると思うので、これを機にいろいろ調べて学びたいと思います。

それから、相続税の計算方法について、お話にあったドーナツとお饅頭をイメージしながら、入社後相続に関わるときにすぐに計算できるようにしておきたいと思いました。

W様

遺言の重要性や相続人の順位は事前に学んだことがありましたが、養子縁組の基礎控除額について、またアパートを建設すると相続税は少なくなること等、知らないことが多く、今後の業務に必要なことを学ぶことができたと思います。入社後には、お客様に分かりやすく説明できることが大切だと思うので、今の時期に生前対策について触れ、知識を得ることができ、貴重な講座でした。今回いただいた教材の税金ガイドを活用しながら今回学んだ生前対策だけではなく、他の方法について幅広く深く学習を進めていきたいです。

また、相続税の計算時に今までは混乱していたこともありましたが、ドーナツとお饅頭を用いて説明してくださり、とても理解しやすかったので、今後もドーナツとお饅頭をイメージしながら考えようと思いました。入社後に相続に関するときにすぐに説明、計算できるようにしておきたいです。

T様

相続税対策の提案の具体例を学びました。相続税対策にはどのようなものがあるのか全体の流れを把握することができ、今後相続税対策の対応をする際にお客様の選択肢を増やすより多くの提案ができるようになると考えます。また相続税対策では我々は提案する立場であり選択するのはお客様であること、金額面だけでなく感情面にも寄り添わなければならないことは今後お客様の対応をする上で大きな指針としたいです。生産緑地については2022年に約8割の土地が期限である30年を迎えるということで、これらについて知識を深めることで今後のお客様の相談により多くの知識をもって対応できることが期待できます。

S様

土地などの不良資産を相続税の納税資金に充てる。講義の中で出てきた山の活用例ですが、これは事前準備が功を奏した事であり、逆に対策をせずそのままにしてしまうと現金化が難しく税金も発生するデメリットがあります。

ここで学べることは事前の対策が大切であり、それはまさに我々の業務だということです。お客様に良いアドバイスを行い弊社も潤いお客様も節税に繋がる。

K様

・逆算して取り組む姿勢を持つ

お客様に「早め・速さ・正確さ」がそろったものをお届けするには、日頃の業務がその申告の1部であるかもしれないと思い、自分自身の業務もこれを意識して効率よく行うことが必要であると感じました。

・固定概念を強く持たない

遺言書作成などについて、それぞれの家族によって正しい形は変わってくるというお話がありました。お客様に提案する場面では、より多くのパターンをご提案し、これが絶対にいいと固執してしまわないように注意するべきだと思います。一方でお客様なりの相続を優先するあまり、何も提案をしないというのは避けるべきだと考えました。提案がされないのであればお客様も依頼したかいがないと思われるかもしれませんし、ご家族同士の争いにならない為にこうされるとよいですよ、という引き出しを全ての担当者が多く持てるよう社内での情報共有が必須であると感じました。

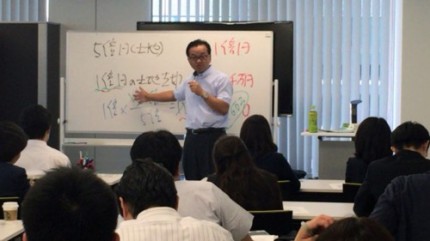

相続マイスター講座18期 第2講座の感想

現在新型コロナウイルスの影響もあり、訴訟の件数、処理数等は減少しているものの、現在感染者が減っていることもあり、訴訟の件数はまた増加していくことが予想することができるため対策をしていくことが必要。 I様

再調査の請求や審査請求の発生は、法改正によって減少する傾向にある。

不服申立制度として、様々な組み合わせがある。

再調査の請求は処分通知受領から3か月以内の申立期間がある。

申立費用や弁護士費用は不要で、申立から決定まで3か月程度。

しかし証拠資料の補完が難しく、最近は理由付記がかなり詳細になっている。

取消訴訟は三審制で最高裁まで行くと終結まで数年を要する。

審査請求は費用がかからない、決着がはやいなどのメリットがある一方で、判断が保守的であったり、証拠上の限界がある事件があるなどのデメリットもある。 M様

コロナが収束していくにつれて、税務調査がどうなっていくのか。

税務調査は主に修正申告で対応するが、稀なケースの場合にどう対応するかでお客様に信頼されるか否か左右されるため、知識をつけることが必要。S様

今回の講義を受講するまで審査請求や税務訴訟がどのようなものであるかについて全く知りませんでした。審査請求や税務訴訟等納税者と課税当局の間で起こっていることを知ることにより、日々変化する税務情勢についていくきっかけになりました。

S様

コロナの影響もあり、訴訟の発生件数は低くなっているが、税理士法人にとって訴訟は避けられないものになっている。また、裁判例でもあげられていた、「死亡共済金の申告漏れ」みなし相続財産に該当するが、聞き取りが甘く、漏れてしまっていた。聞き取り表を用いて漏れないようチェックをし、それを改めて事務所でチェックすることが必要。

W様

財務調査のほとんどが審査請求にまで至らず、修正申告で決着がつくことや、修正申告で処理すべきではないこともあること等、知らないことを多く学ぶことができ、今後の業務で重要な知識を得ることができたと思います。確定申告から是正、再調査の請求、審査請求の流れや、不服申立制度の流れなど図を用いて解説してくださり、理解を深めることが出来ました。今まで税務訴訟についてほとんど学んだことが無かったため、大変貴重な講座となりました。今後、自分でも勉強を進め、理解を深めたいと思います。

K様

税務訴訟を中心に様々な対応が求められることを学びました。過去の判例等から業務に生かせる内容などを取り上げ、実際に行かせるよう意識したいと思います。

K様

以前に修正申告をしてしまったお客様に対して、更正の請求をおこなう事で基本的には争う事ができるという制度もあるため、税務争訟についての知識を一人ひとりが身に付けておくとお客様のためになると思いました。そのため、お客様に実際に合う時にそのお客様が争う意思のある可能性がある場合は、会う前に上司の方と知識の確認をすると良いのではないかと思いました。

不服申し立て制度について、1番多い方法として審査請求を介して訴訟することがあるということですが、それぞれの方法にメリットとデメリットが存在していることをしっかりと把握できるように学習しておく必要があると思いました。

以上に述べたように、裁判に至るまでの各手続について、お客さまにお話しすることでお客様のためになると思うため、勉強会を開催して知識の定着を図ることが大切になってくると思いました。

K様

近年減少傾向にある税務調査の中でも元々少ない取消訴訟ですが、客観的にみて、訴訟が必要ないと考えられる場合でも納税者が少しでも納得いかない、訴訟をして納得したいと考えている場合はじめからその選択肢をないことにしてしまうのはその後のご不満などに繋がる可能性があると学びました。これを起こさない為、可視化することが必要だと考えました。本日先生にお話頂いたように取消訴訟と審査請求を実際にした場合、どのような点で違いがあるのか、最終的な時間、費用の面での結果などを明確にご提示する説明方法が活かせると感じました。ご提示することでお客様が重視する点に合わせてご提案がしやすくなるのではないかと思います。

H様

自分がお客様の担当を持った際に、再調査の請求や審査請求の最新の認容率はどれくらいかを把握していたり、平均でどのくらいの期間を要するのか等を把握しておくことにより、適切な対応に繋がる考えられるため、押さえておくことで実務で役に立つと思いました。

また、多く用いられている審査請求にもメリットとデメリットがあることを学んだので、実務で活用できるように知識として身に着けておきたいと思います。

K様

現在、相続部署の方で過去の相続申告の見直しが行われて、私の担当先でも修正申告をして更正の請求を行うケースがあったので、そこで更生が通らない場合、今回の講座で習った通り、不服申立制度の説明や争う案件かどうかの判断等行っていけたらいいと思いました。

M様

税務訴訟についての流れと各事例の説明の元、実際に税務調査が行われた際には、焦らず対処できると思う。修正申告によって決着するケースが多く、税務調査官は裁判という自信のもと指摘をしてくるので、ほとんどの場合修正申告で決着がつく。しかし、どうしても納得いかない場合は訴訟を起こす必要はあるが、訴訟を起こしても負ける可能性が多いため慎重に考えることが必要。

A様

税務調査の件数自体は減ってきてはいるもののいつ立ち会うかわからないので、税務訴訟や、不服申立制度などについて深く理解を持つことでもしもの時に円滑な対応が可能だと思いました。 石井先生の講義を受け、修正申告をしないことが一番だと改めて思わされたのでより丁寧な仕事を心がけなければと思いました。

O様

税務申告後に税務調査が実施され、修正申告・税務訴訟といった問題が起こりうることがある。この場合ほとんどのケースは修正申告で決着がつく。一方で税務訴訟まで発展するケースもある。その際はお客様がどのような解決方法を望んでいるのかを把握したうえで手続きのメリットデメリットを詳細にお伝えする必要がある。お客様が更正を受けずに穏便に解決したいのか、新しい評価方法で妥協的な解決を図りたいのかの意思決定が自信を持って行えるためにも各手続きの特徴を分かりやすく説明することが不可欠である。

N様

申告後に起こる問題として、税務調査、その後に税務争訟という可能性があり、これらの対応は税理士業務を行う側の損害賠償にもつながりかねない重大な問題で、慎重な対応を要します。こういった税務署側からの指摘に対して異議を申し立てるか否かの判断は、申告者側にはかなり難しく、相談にいらっしゃると思われます。その時に、税務調査から稀なケースですが税務争訟まで、概要や手続き、メリットデメリットを体系的に理解することが必要です。単に、税務調査の際の修正申告で決着をつけようと話を進めても、お客様のご要望に沿っていない場合、損害賠償を請求されるリスクもあるためです。修正申告以降の様々な不服申立手続を理解し、お客様のご要望に沿った提案ができれば、申告のミスがあった時でも、信頼を取り戻すチャンスにもなります。

T様

税務調査は基本的に修正申告で決着することが合理的だが、納税者が不服である場合等、争訟するかどうかの判断を慎重に行い臨機応変に対応する必要がある。現状新型コロナウイルスの影響で訴訟件数は減少しており法改正に伴ってさらに減少する可能性もある。審査請求についても、費用や時間がかからないというメリットと、判断が保守的かつ限界があるというデメリットの両者についての知識を得た。

I様

審査請求のメリットとして、非公開であることや決着がつくのが早い、費用がかからないということが分かり、訴訟との違いが分かりました。

修正申告で決着がつくことは妥協を余儀なくされることも多く、先例がなかったり、納税者自身が納得いっていない場合は修正申告で処理すべきでないこともあることが分かりました。

再調査、審査請求、税務訴訟の、発生件数、処理件数が減っており、コロナが大きく影響していることが分かる。

相続財産の所持を認識していながら申告漏れがあった場合で、税理士からの具体的な確認等がない場合は必ずしも納税者が秘匿していたとはいえず、重加算税が賦課れないこともあることが分かりました。

相続マイスター講座18期 第3講座の感想

また、後見人制度の回避策だけでなく二次相続対策、認知症対策においても高い効果を持つので、常に頭の片隅にとどめておき、将来お客様に対応したとき最適な提案ができるようにならなければならないと強く感じました。特に、認知症対策に家族信託制度を利用する場合は家族信託制度が契約によって成立する以上契約者に認知症の兆候が出る前に提案し、実行に移すことが大切だと思いました。 S様

節税対策はないが、認知症対策としての生前における財産管理や遺産分割対策としての役割を把握し、お客様に一つの選択肢として提案できるよう、自分自身の理解を深めていきたいと感じました。また信託スキームの設計における事例演習を通して、どのような点に留意して検討すべきかなどを意識して今後も取り組んでいきたいと感じました。

I様

家族信託は受託者に財産の管理を託すことであり、生前贈与にはならないことが分かりました。

生前贈与ではないが、最終的に遺産承継者を決めていることになることが分かりました。

受託者は信託報酬の定めを設けていなければ信託報酬をとることができないため、委託者と前もって話し合いをしておくことが重要だと感じました。

家族信託は、信託契約後、認知症になっても財産の管理、運用を受託者が継続できるため相続直前まで相続対策ができることが分かりました。

また、家族信託といっても、いざ相続が発生した時に遺言がないと、もめてしまいそうだと感じたため、前もって話し合っておく必要があると感じました。

K様

家族信託は遺言書の作成だけではできない資産組み換え機能を持っているとのことなので、はじめのご提案の際に自由度の高さなどを説明し、選択肢のひとつとしてお客様にお考え頂くようにすると良いと思いました。そうすることでその時はお客様に合わなくても、その後お客様に認知症などの発祥が確認された際にお客様の「そういえば」ひらめきにもつながりスムーズなご提案につながると思います。

S様

財産を所有している方が元気な内に行う財産管理として家族信託があるということは耳にしたことはありましたが、詳細については知りませんでした。ただ講義を聞くだけではなく、実際に自分自身で委託者や受託者がこの事例だと誰が該当するかを考えることで講義の内容がより理解出来ました。入社後に相続税に関わることがありましたら活かしていきたいと思いました。

H様

家族信託の制度を活用することによる財産管理によって、認知症対策に加え、後の相続においても大きく影響してくるので、しっかりと理解しておくことでお客様の選択肢を増やすことにつながると思いました。

また、直系の親族に財産を承継させたいなどを解決できるのも家族信託なので、来年に備えてしっかりと理解していきたいと思います。

K様

今後、自分の関与先でも高齢者の方が不動産管理等、事業を行っていることが出てくると思うので管理や相続に不安があるお客様には家族信託も1つの手段である事をアドバイスできるようにしていきます。

また、有料試算等組む際に家族信託をしている方がいると思うので、気を付けて処理を行っていく。

A様

相続対策を提案する際に必要となる知識だと思いました。

遺言、遺産分割協議書作成の際に家族信託を視野に入れておくことが大事だと感じました。

所有者が年老いて物件の売却等の判断能力が鈍ってしまうことは多々あると思うので、そういった点で家族信託をしておけばスムーズに相続対策を進められるのではないかと思いました。

また家族信託するのであれば遺言も作っておかないといざ相続になったときにもめごとになるケースもありそうだなと感じました。

I様

資産承継・財産管理制度の弱点は知識不足だった部分なので、財産を守るために注意しなければならない点を知ることが出来ました。お客様に直接提案する機会は少ないとは思いますが、少しでも多くの財産を残すためにより良い提案をすることに役立てられると感じました。

信託財産の仕組みは具体的に理解していなかったため、生前対策に活用できることを初めて知りました。ただ身辺整理を行うだけでなく、意思がはっきりしているうちに財産を有効に活用する準備ができるというのはお客様にとっても分かりやすく、利益の大きい方法ではないかと感じました。

相続が発生した際には受益権のある信託財産について贈与税・相続税が課税されると学びました。各種特例を活用することもできる点に留意し、最も利益の大きい方法を考えることが必要だと感じました。

A様

財産を持っている人が認知症になってしまうなど、判断が出来なくなったときにどういったことが起こるのか、成年後見制度や家族信託など、どの方法を取るかによって財産がどうなるかも変わることを知りました。実例を用いて実際に考えることができたので、イメージがしやすく、理解しやすかったです。成年後見人制度や家族信託について、言葉は聞いたことはありましたが、内容については知らないことが多く、今回知る事が出来たので、今後相続税などに関わる際に活かしていきたいです。

W様

認知症になった人の相続は本人の意思の確認がとりづらく、難航することが多いと聞いたことがありました。そこで家族信託は認知症対策や遺産分割対策に活用できると知り、効果的な手段の一つだと感じました。後見制度のみを利用すると受託者の財産管理は出来ませんが、家族信託を併用すれば信託財産の財産管理は可能になること、信託が始まると名義は受託者に移っても生前贈与にはならないこと等知らないことが多くあり、とても貴重な講義でした。受益者連続型信託など、かなり複雑な仕組みだと思っていましたが、ワークで実際に図を書いて考えることで、より理解を深めることが出来ました。今後の業務においても、遺言などに加えて家族信託について分かりやすく利点を説明できるように学びを進めようと思います。

A様

委託者・受益者の死亡により信託契約は終了するため、委託者が元気なうちに委託者と受託者の間で信託契約を結ぶことが重要であることを知りました。そのため、家族信託についてお客様からご相談があった場合にはこの点を伝えるべきだと思いました。また、信託財産と個人財産、信託財産と信託財産とでは損益通算が出来ない為、この点は注意深いチェックが必要だと思いました。

相続マイスター講座18期 第4講座の感想

お客様が疑問を抱かれる点も、解決方法も知識不足だと感じたので、相続税申告や事前対策に関する知識だけでなく、実際にお客様が悩まれることも知識として蓄えておくべきだと感じました。そのために税金ガイドが役に立つと考えられるので、お客様の疑問解決の糧にしたいと思います。 I様

今回の講義で相続の面談からの受注効率を高める営業手法について学びましたが、お客様との面談や相談を受けることは仕事をしていくなかでとても重要だと思うので、社内でも日ごろからお客様から相談などを受けても対応できるように考えておくことやメモを取る習慣をつけておくことが大切だと思いました。

S様

お客様と対応する際に、自社の製品に自信があってもそれを押し付けるような営業はお客様のためにならず、お客様からの信頼を得ることが難しいという点が目から鱗でした。つねにお客様の視点に立つことができるならば、そのお客様の実情に即したプランを提示することもお客様からの信頼を得ることもできると思うので、その視点を忘れないことが肝要だと思います。また、スピードが命であることは変わりないのでその場で上席や税理士先生に確認を取るマインドの重要性を再認識しました。

K様

お客様に対する対応が実際に依頼されるかどうかに大きく関わり、専門的知識の豊富さも大切だが、どれだけ相手の目線に立ち親身になれるかも重要だということを学びました。 また一問一答は絶対に避け、全体像を説明することが大切だと知り、自分自身が全体の流れをきちんと把握することが重要だと感じました。

K様

相続マーケットを見てみると、士業に相談せずに自分たちで申告していることが分かりました。また、相続が発生しても何もしていないご家庭が2割も存在していることも分かりました。このことから面談に来て下さったお客様は大事にしていく心構えが必要だと思ました。そして、世間に相続のプロフェッショナルは誰かと質問したところ、税理士と答える割合が一番高いということで、税理士業務をしている人はそのことを意識して、相続に関する全体像を把握している必要があると思いました。また、お客様のことを第一に考えた(担当者が独りよがりにならない)面談を意識することが大切になると思いました。 今回の講義の中の相続面談のノウハウがいくつかあったと思うのですが、面談シートとともに実際に面談する時に非常に役立つと思うため、この内容をしっかりと頭に入れて準備していきたいと思いました。

M様

普段は社内で事務処理を行うことが多いので、直接面談で関わることはないが、無料相談の電話対応などお客様と関わる機会はあるので、丁寧な対応を心掛ける。

相続のマーケットを理解するとお客様が求めているのはなにかということが理解できたので今回の講習を忘れないようにしたい。

K様

JAは本来提携するのが難しいとのことで、あらためて紹介先への感謝を忘れずに仕事に取り組んでいきたい。

また、世の中の人は(実際に最も業務にかかわるわけではないが)相続のプロは税理士という見解を持っているということを聞いて、世の中の見識との齟齬が発生しないように知識や態度を改めていきたい。

K様

相続マーケットの変化や、分野ごとの市場規模、新規お客様獲得に向けての対応の仕方について学ぶことができました。 市場規模に関しては、税理士がかかわる相続税申告は税制改正前90%前後であるといわれていたが現在は70%前後ではないかといわれており、顧客拡大はしたとしても、専門家に依頼をする人が拡大した分すべてに当てはまるわけではないと学びました。相続が起こっているうちの30%~40%の方に対してきちんと専門家がかかわるメリットを伝えてしっかりと対応することが必要だと感じました。

社内では、お客様に安心と信頼を感じていただくために、事務所に入った時のあいさつや身だしなみなど、担当者だけでなく社内全体で清潔感をもって対応することが大事だと感じました。

H様

相続税の申告対象となる人が限られるにも関わらず、その半分近くが自分自身で調べて申告をしているため、会社で行っている無料面談に来て頂いたお客様をいかに契約に結び付けることができるかが大事であり、そのためには有効な営業手法を身につけることが大切だと思いました。経験して自分なりの手法を身につけることも大事だが、営業のプロが行っている手法を身につけることは高受注率への近道だと思うので、勉強をして来年に活かしていきたいと思います。

K様

無料面談等は、会社の特色を知らないお客様が多いので、良いイメージを植え付けるためにも、会社の説明は端的に詳しく説明を行うことが大事なので、しっかり会社の強み等を理解しておく。

また、今回の講義は無料面談ベースの話でしたが、現在の関与先から有料試算等を受注するためにも必要なことであるので、しっかり応用していく。

M様

どんな営業にも言えるか、マーケットを把握することで客の需要を考えることは大事なことであり、税理士業界でも今後考えていかなければならない。

お客様の多くは相続イコール税理士と考える人も多く、それは実際どうであれそういう印象がある以上、客がある以上専門家としてそれにこたえなければならない。

そのため、不動産に詳しいなど、他社との差をつけることも必要となる。また、自社PRをできるようになることで自信と信頼につながる。

S様

一問一答方式の面談では受注は取れない。現在だとネットで調べればある程度お客様自身で申告が出来てしまう。面談にこられたお客様に、「あなたが相談している内容はこれだけ難しく、これだけ時間がかかりますよ」と伝えることで弊社へ依頼しようと思う気持ちを引き出す。内容の説明は専門的な事ではなく、申告開始から終了までの全体像を説明する。

A様

相続という分野がマーケットでどれだけ伸びているか改めて理解することができました。月次部署ではありますが相続の話はお客様とお話ししていてよく出るところなので確かに相続での売上は今後も継続してあり続けるのだろうなと感じました。

相続の面談についてはまだ経験がありませんが、会話の流れや、受注につなげる話の持って行き方は参考になったので自分もシミュレーションを提示する際に参考にしたい。

I様

ただ税務的な会話を行うのではなく、お客様の気持ちを思いやった話を行うことで受注率が向上する。またただ税務面に詳しいだけでなく、不動産など他分野にも見識があれば、他社との差別化に繋がる。 その点ランドマークには、長年のノウハウや社外との連携がしっかりしているのでその点をお客様にアピールすることができれば他者との差別化が図れるのではないかと考えました。 面談のビデオを拝見することができたので面談の際の内容の進め方や、会話の運びは大変参考になりました。

K様

紹介ではない一見客の場合、実際に顔を合わせる前段階の問い合わせの電話の対応から、依頼をするかどうかの判断材料になってくるため、フリーダイヤルを受電した際には丁寧な対応を行うように心がけたいです。 また、お客様目線で話をし、難しい専門的な話をいかに噛砕いて説明できるか、分かりやすくサービスの全体像を説明できるかなど、説明のスキルも重要だと感じました。

W様

相続が発生した場合、多くの方が専門家に手続きを依頼すると思っており、さらに2015年に税制改正が行われたことで、一般家庭でも相続税の申告をしなければならないようになったことで、手続きの依頼件数はさらに増加したと思っていました。しかし実際は30-40%程しか依頼せず、費用が多くかかることも考慮して、自分で行う人も多いことを知りました。そのため、専門家に依頼するか迷っている人に対しての丁寧かつ細やかなアプローチが重要になると感じました。実際に相続面談の様子を動画で見ることで、面談を進める流れやお客様に専門的な情報を説明する時の伝え方を理解することが出来ました。今後、入社後にお客様にご説明をするときに、相続面談ではなくても、共感や親身なスタイル、説明の前に自社紹介をすることなど、参考にするべきだと感じた点が多くあったので、この講座で学んだことを活かしていきたいです。

T様

相続の手続きを専門家に依頼する人は全体の30~40%しかいない。そのため、お客様自身で行ってもらうことも可能であることを念頭にいれ、サポートさせて頂くという姿勢を忘れない。 また、受注のために求められるものとして知識よりコミュニケーション能力が重視され、お客様に親身になって、この人になら任せたいと思って頂く事が重要である。

H様

資格の有無も大事だが、それ以上に誰にお願いしたいかといった、人間性の部分が相続面談においても大事になってくると知り、税務について相談しやすい存在となりたいと感じました。

A様

無料面談を通して突然「~万円です」と言われても、お客様側から見ると、その金額が妥当かわからない為、丁寧な説明が重要であることを知りました。そのため、お客様とのコミュニケーションをとる際には、細かな説明・配慮が必要だと思います。

T様

今後、お客様との面談を行う機会があると大いに考えられます。本日は相続面談が主な内容でしたが月次関与先のお客様への対応にも活かせると考えます。ホームページからのお問い合わせは紹介に比べ面談から受注まではハードルが高いです。そのため、よりお客様との信頼関係が重要になり担当者の人柄が求められます。料金の話は受注が決まってから確実に伝えること、すぐに決断できないお客様をサポートするため期限を付けて連絡先を必ず渡すことは今後活かせるポイントです。また、相続面談の一連の流れを動画視聴したことでお客様の面談対応のイメージをつかむことができ、今後面談を行う際の参考になりました。

Y様

お客様の話に耳を傾けニーズをくみ取ることが大切ということを学びました。月次で営業するときは何を不安に感じているのかヒアリングをし、お客様にあった商品を提案していきたいと思います。

相続マイスター講座18期 第5講座の感想

路線価は、正面路線の判定や地域区分を間違えると、お客様が多くの損失を負う可能性があるということを学んだので、お客様を担当している人だけでなく社内全体で、今進めようとしている土地の評価方法であっているのか、それよりもお客様にとってもっと良い方法があるのかを共有、確認して進めていくべきだと感じます。 T様

土地評価には様々な要素があるため、パターンを知っておくことが重要です。積極的に知ろうとし、複数の提案ができるようにしていきたいです。

K様

今回のお話を聞いて、最後の事例にある正面路線の決定による評価額ならびに税金額が大幅に異なることが印象に残りました。このように、担当者の判断によってお客様が喜ぶのか多額の税金がかかるのか変わってくるため、慎重な判断を行うとともに知識の定着を図りたいと思いました。

K様

土地の評価の基礎となる評価方法(路線価方式)のパターンを理解することができました。土地の評価の際、作図や正面路線価の判定、奥行の計算等の知識は今後の相続の有料試算に生かしていけると思いました。また、土地評価明細書の見方、計算方法を改めて理解することができました。

O様

日々の生活で目にする土地や道路に関心を持ち、この土地はどの地目に該当するのか、この道路の幅はどのくらいあるのか等考える意識を持ちたいと思いました。

A様

東京近郊では、土地の値段が高い為、何割くらい陰地があるのかといった、土地評価によって相続税が大きく変わるという事を知りました。そのため、お客様の土地を測量する際には地積・形状を基にした丁寧な測量が必要であると思います。

T様

土地の評価については、以前動画研修を受けた際は数式的な学習でした。しかし今回の研修では実際の写真や具体的な例示や図解を用いた土地評価を行うことができ、今後実際に相続税のご相談に対応するときの参考にすることができます。二面路線価の土地評価では地区区分の異なる2つの路線価を持つ土地評価を行いました。このような場合はどちらの路線価を正面路線とするかで評価額は大きく異なります。お客様の信用を裏切らないためにもこのような事例があることを把握しておくことは、今後お客様の対応をするうえで活かせると思います。また、土地評価明細書の具体的な記入方法も見ることができ、今後の実務に役立てられると考えます。

相続マイスター講座18期 第6講座の感想

非公開株式の基本や事業承継の際の中小企業の株式の取り扱い方法や個人・法人の違いについて詳しく知ることが出来、譲渡制限株式についてのイメージが出来ました。また、コロナへの対応として相続の納税猶予の特例が適用され、担当者は毎日の管理等によるリスクが増えることとなりましたが、将来的にこの特例が上手に扱うことが出来ると良いと思いました。

H様

お客様の中には、会社を経営している方もおり、その人たちは自分の会社の株式を所有しています。上場していない会社がほとんどであり、株価を算定する時には専門的な知識が求められるため、勉強すべきだと感じました。特に「みなし~」などは相続時など気を付けないと多額の損失につながるので、注意したいです。

M様

今回は主に株式の評価方法と事業承継についての内容でした。非上場株式の評価は相続のシミュレーションで何度か計算したことがありましたが、法人設立時や法人が物件をもっていなかったりすると株価が安かったりします。贈与を考えている際は評価額の算定は念入りにする必要がありますし、単発の場合でも高額な報酬を頂くため、注意して評価を行っていきたいです。また、同族法人などの株を相続する際の相続税の納税猶予は大きな節税に繋がりますが、とても手間がかかり、都度継続届け出の申請を怠ってはならない点はデメリットになり得るため、慎重に考える必要があります。申告するだけの関係で終わらせないことが仕事をする上で大事なポイントであることを念頭に、今後取り組んでいきたいと思います。

S様

講義の中で、事象の結果である決算書等を作成しているだけではお客様は喜んでくれない。これからの経営に役立つ会計が必要と述べていました。納税猶予や節税など付加価値のある提案を心がけたいと思います。

K様

相続部署として、非上場株についてのメリット、デメリットを確認、理解したうえで、相続が発生した際にどのようなリスクがあるのか、評価の方法などしっかり説明した上で申告書づくりを行おうと思います。

K様

ランドマーク税理士法人で扱う顧客では家族で経営する同族経営の会社が多いため、今回の講座で扱った非公開株式は特に取り扱うことが多いと思います。フリーダイヤルでも聞き取った内容を理解できるようにしていきたいです。 法人・個人間での株式の移動がみなし譲渡、みなし配当等とされると多額の税額がかかる場合があると学びました。

A様

W様

H様

H様

K様

相続マイスター講座18期 第7講座の感想

養子縁組と遺言の実例が沢山聞けましたので大変参考になりました。

O様

なかなか知り得ない争族のお話が伺えて興味深かったです。ありがとうございました。

K様

養子縁組について、相続税対策として活用するお客様が実際に居る可能性があるため、税金対策等節税の意思のみなのか孫等に相続権を発生させる意思があるのかをはっきりさせることで、最高裁の判例にもあった通り、子供の取り分が変わってくることを学んだため、お客様への提案の際にはこれをはっきりさせることを徹底することが大切になると思いました。また、養子縁組の届け出を勝手に提出することはもめごとにつながる可能性が高いことから、お客様が勝手に提出しないか注意して対応していくことを徹底すること、お客様対応する方に周知することが大切になると思いました。

K様

相続にあたり、誰の目線からみるかでやらなければならないこと、やったほうがいいこと、やらないほうがいいことが変わってくることを、今回多くの事例をお話しいただく中で学びました。一般的によいとされることでも、自分のお客様には合わないということがあると認識しベストなプランを提案できるよう、はじめからこうすると決め込まないことが重要であると学び、活かせそうだなと思いました。

S様

争族について計12の事例を説明していただくことによって、相続に関する様々なトラブルについて知ることが出来ました。ランドマーク税理士法人で働くにあたってこのようなお客様に出会うことが今後あると思います。今回の講義で多くのトラブルへの対策(遺言の作成の仕方や養子縁組の重要性)を学びましたので、今後提案出来るようにしたいと思います。

H様

相続の持分割合を巡って家族であっても本気で財産を奪い合い争続に発展することが多くあり、今回、多くの事例に絡めて学ぶことが出来たことは実務で大いに活かせると感じました。また、遺言にも大きく分けて二つ種類があるため、紛失などのリスクを考えて公正証書遺言を活用することが良いと感じました。

K様

弊社のお客様にも生前贈与や遺産分割協議書等、生前対策に興味のあるお客様が多いので、今回の講義で養子縁組、遺言等の理解が深まりました。様々な事案を通じて遺言の有効性や遺留分侵害等理解することができました。

M様

養子縁組については、確かな節税対策につながるが、不公平が起きうる場合があるので、養子縁組、遺言両方を推進することが望まれると思います。また、遺言についても推定被相続人がなくなる前に相続人がなくなる場合もあるので、その時に備えて予備的遺言の作成も視野に入れるとよいと思います。相続人たちが争わない円満な相続をするために、養子縁組、遺言の活用は必要不可欠だと思いました。

K様

税理士法人として、家庭内事情に踏み込んで一緒に協議をすることは許されません。あくまで税額の計算などの申告書の作成を補助するという立場であるため、小嶋事務所のような弁護士という調停代理人に頼るということも一つの選択肢であると気づきました。倫理は遵守したうえで、それぞれのお客様にきちんと向き合いたいと思いました。

K様

遺産分割の協議において相続人の間で争いが起こった場合には、税理士の業務範囲ですべてに対応することは難しいので、対応できるその他士業と連携していくことも大切であると感じました。フリーダイヤルで遺言についてや相続人同士で争っていて困っているという問い合わせも多く取るため、だれに任せるのが適切かケースごとに対応できるようにしたいです。

O様

相続は遺言書と養子縁組で決定すると学びました。遺言書は、自筆証書遺言と公証人遺言書があります。自筆証書遺言の場合、保管等が難しいといった問題があります。特に相続財産が多い場合には、第三者の関わる公証人遺言書を作成し、確実に保管したほうが良いです。相続の相談を受ける際には、公証人遺言書の作成を積極的に進めたいと思います。養子縁組について、養子縁組は陣取りであることを学びました。養子縁組は解消するのが困難なケースが多いので、よく考えて養子縁組をするべきか判断する必要があります。

N様

農協組合員の相続案件は、長男が家を継ぐため、長男に遺産を多く取得させるという点に特色があります。ランドマークのお客様も多くが農協関係であり、遺産分割などではなく申告のお手伝いをするのがこちらの仕事ですが、相続税申告の前提である相続分割について、具体的な例をいくつかあげながらご説明頂き、具体的なイメージがつかめました。遺産の分割について、遺言や縁組の有無により、クライアントの取り分がかなり変化することに驚きました。ただ、遺言や縁組などの対策をとっていても、状況の変化やその対策をとった時期によって後々効力を否定される場合があり、どこに注意する必要があるのかなどを詳しく提示していただきました。

遺留分について、改正前民法の減殺請求と現行の侵害額請求は、潜在的持ち分からの遺留分主張なのか、侵害額の金銭的な請求なのかと性質が異なっていることや、遺留分を請求される側からすれば、今まで無制限に遺留分の対象財産としてカウントされていたのに対し、持ち戻しの対象が遡って10年前までの生前贈与までが対象であること、さらに遺留分侵害額の請求の順序まで、実務の詳しいお話をしていただきました。

A様

実際に争族となった事例を12パターン知る事ができ、遺言・養子縁組が相続においてどれだけ重要なのかが理解する事が出来ました。逆に、相続を成功させるには、どのようなことに注意しなければならないのかを知る事が出来たので、今後相続税に関わるお仕事をさせていただくときに、今回得た知識を活かしていきたいです。

W様

今までの丸の内相続大学校の講義の中でも、遺言の重要性について学んできましたが、養子縁組を早めにすることで、自分のグループを増やす(相続分を増やす)ことに繋がることは、生前対策としてお客様に提唱すべきだと感じました。遺言にも公正証書遺言と自筆証書遺言がありますが、自筆証書遺言は子に託すか、保管場所に注意しないと効力をなくす可能性があることを知り、そのリスクをお伝えしたうえで公正証書遺言の作成を勧めるべきだと思いました。遺言や養子縁組の重要さを12の事例から学ぶことができ、重要な点と気を付けなければいけない点を理解することが出来ました。

H様

遺言や養子縁組を活用して頂くことで争続予防が期待出来るということから、相続を控えるご家族に対してこのような生前対策を提唱すると良いと改めて感じました。今回までの講義を通じて、寄与分等を譲られる側で協議することは、家族内であってももめやすいものであるということをよく知る機会になりました。

A様

遺言を書きたいと考えているお客様に対してご案内する際には、自筆遺言という形をとると修正が困難であること、紛失の危険性があることなどを説明する必要があると思います。また、遺言を書き直していないことで失敗するケースもあるため、この点もご案内する必要があると思いました。

K様

小嶋先生には、特に農協組合員の方々が陥ってしまった相続のケースを基に、養子縁組や遺言を書く際の注意点などを踏まえて講義をしていただきました。私が特に社内で活かせると感じたポイントは、相続をする上で地主さんが土地に対してどのような思いを持っているかという点です。講義の中では、「あまり地主さんは土地を細分化したがらない。」「基本的には長男に遺産を譲りたい」などのワードがありました。地主さんによって思うことは様々ですがこのように地主さん側の事情を少しでも理解しておくことで担当者になった際により良い相続の提案を行えるのではないか感じました。また、その地主さんの方々が求める相続の形をできるだけ実現するために養子縁組と公正証書遺言の二つを使い、長男に遺産を集中させることや「争族」が起きないような生前の対策を提案するために法律上の知識が社内で活かせるポイントになると思いました。

H様

関与先の子供間の関係性はどうなのか、子供とは疎遠になっていないかなどをしっかりと聞き取ることが非常に大切なため、今の内からわからないことや疑問点が浮かんだらすぐにそれが分かる人に聞くことを心掛けようと思います。相続に関する話はデリケートな場合が多く、こちら側が失言をしてしまいクレームにつながる可能性があるため、話し方や言葉遣いに気を付けていこうと思います。税法上の養子縁組と民法上の養子縁組は多少意味合いが異なるように、税法と民法で言葉の意味合いが異なるものも存在するため、今のうちにわかるものは勉強することを心掛けます。

T様

養子縁組や、遺言など様々な方法で相続分を増やす手段があるとわかり、相続についての制度の知識を付ける必要があると感じました。また、その家を後世につなげていくということが目的ならば、長男にこだわらずその家業を継いでくれる方に相続してもらうのもよいと思いました。

T様

本日の研修は、主に東京近郊に農地、宅地を含む不動産を持つ地主等に焦点を当てての養子縁組や遺言等と関係した相続についてでした。ランドマーク税理士法人の相続では、主なお客様はこのような都市農家であることがほとんどで、長男に遺産を多く残したいという考え方が根強く残っています。このような相続ならではのトラブルを知ることは、今後相続対策のお客様を対応するうえで節税対策として提案する養子縁組や遺言にはどのような危険があるのか、どのようなことに注意しなければならないのかを説明する際に活かすことができます。また、今回の研修では多くの具体例を取り上げていただき、今後様々な事情をお持ちのお客様の対応をする際に、今回の具体例と似たような事例があれば、研修を活かした提案ができるのではないかと思います。

相続マイスター講座18期 第8講座の感想

両刃の剣と言われている書面添付制度について、ランドマーク税理士法人はこれを行うことで税務調査に来る確率を大幅に減らしているため、これを活用している事務所はレベルが高いというお話を聞いて、自信をもってお客様にお話をして信頼を得ることができると思いました。 K様

相続税の税額を下げることだけが目的なのではなく、二次相続など、下の世代のことも考えたうえで相続税の申告を行うことが大切なのだと改めてわかりました。「相続税に強い」のではなく「相続に強い」事務所だとお客様にも喜んでもらえると感じたので、お客様に喜んでもらえる仕事ができるよう意識していきたいと思います。

S様

単に支払う相続税額が減ることだけを考えるのではなく、将来を見据えた相続全体を俯瞰出来る“相続”に強い税理士についてのポイントを相続税申告の流れに沿って教えて頂きました。資料の最後にありました「相続人や後継者に寄り添ってくれる心から信頼できる税理士」のフレーズはこれからお客様対応していくうえで心がけていきたいと思いました。

H様

今回の講義では、お客様目線でどのような税理士に依頼すると良いのかを学習する事が出来ました。先生の事務所では、すべての申告書に書面添付制度を活用しており、書面添付をすれば税務調査は来ないというわけではないけれども、1%未満に抑えることができていると仰っており、時間と費用を勘案する必要はあるけれども、行うことによるメリットは大きいため、活用すべきだと感じました。また、税務調査の際の捜査官が発した言葉や行動の奥にある本当の意図を知る事が出来、万が一のことがあった時のことを学習できたので、来年に活かすことが出来ると感じました。

M様

相続税の申告は10カ月以内という短い期間内で行うものであり、スピーディに対応することが必要不可欠です。この点に関しては経験が少ない他の税理士よりランドマークはアドバンテージを持っています。そのため、まずスピードを意識することが大事であり、スピードが信頼につながります。これはほかのことにも言えることですし、クイックレスポンスは相続が発生したお客様の我々ができる気遣いであると考えます。また、二次相続まで考えることがお客様のためになり、お客様の視点に立ちお手伝いをすることを常に忘れないで業務に取り組んでいきたいです。

K様

相続に強い税理士とはどんな人かという内容でご講演いただきました。具体的なタイミングとその時にどんなことを行うとよいかについて理解することができました。お客様の目線から考えると、相続税の申告を安心して任せられる税理士ということになると思いますが、しっかりとした実績や相談の時の対応はもちろん、申告後やもしも不具合があったという場合の対応がしっかりとできることがお客様からは求められることになると考えられます。今回のレジュメには、事例とその時にどういった対応をするとよいかが書かれているので、時間のある時にもう一度読んで、そのようなことが起こった場合に対応できるようにしていきたいです。

K様

相続部署として、土地評価、預金不明点の作成やお客様から預かった資料から申告書を作成するという事務処理を行っていたので、とてもイメージがしやすかったです。税務調査を行われ、摘発される可能性などを想定しながら正確な申告書づくりを行おうと思います。

N様

相続税を扱う人間として、どのような志を持って仕事をしていけばよいのか、どのような税理士を目指していけばよいのか、質の高い税理士とはどのようなものなのかを具体的に教えて頂けたため、少しでも早く近づけるように努めてまいります。

K様

信頼できる税理士とはどのようなものか。また、そのような税理士と出会うために留意すべきことは何かを学びました。税理士法人で働く上で、今回の講義は、最も重要な「お客様視点」を考えるきっかけになったと感じています。お客様の「心」に寄り添うためには、経験の蓄積だけではなく、人間性を涵養させることも忘れてはならないと、改めて認識しました。加えて、社員、スタッフ、アルバイト等、ランドマーク税理士法人に携わる一人一人が、お客様との繋がりは一度限りではないことを念頭に、お客様のため、会社のためにできることを模索する必要があると感じました。私もその一員であることを胸に、日々努めていく所存です。

O様

「相続に関する税務調査ではどういう目的でどんな資料を調べるのか」「申告漏れを防止するためのチェックリスト」について抜粋して説明がありました。講義の中では時間の制約上説明されなかった部分にも目を通し、税務調査に入られない申告書とはどういったものなのか理解を深めていきたいと思います。

N様

相続をメインに活動する事務所として、お客様へのアピールポイントが明確になりました。圧倒的な申告件数、迅速な対応(1-2か月後には現地まで調査し、概算で税額提示をできる点等)、これまで培ってきたネットワークを用いてワンストップで対応できる点、当該申告だけでなく生前対策・2次相続まで対応する点、あまり多く活用されていない書面添付をすべての申告で行っている点、国税OBを多数擁し評価額の減額や万が一の税務調査まで対応できる点など、お客様が求めている点を踏まえて、ランドマークを選んでいただける決め手を考えるきっかけになりました。また、税務調査における国税官の調査対象の資料を基にご説明いただきました。特に印象的だったのは、税理士がご焼香する場合は、故人を想う気持ちから来ますが、国税官は仏間に入り、高価な物品や最近使った印鑑はないか、そこから隠し口座がないかまで推察できるようです。まるで刑事ドラマのように感じましたが、国税官の調査対象を知ることで、申告の抜け漏れが発生しないようどこに注意するかが明確になりました。

S様

支払う相続税額を減らすことだけを考える“相続税”に強い税理士ではなく、指導的な立場でその家の将来まで見据えた相続全体を俯瞰できる強い味方になれる“相続”に強い税理士になれるように、とありました。相続だけに限らず、お客様と直接関わりながら仕事をする以上、税の事ももちろんですが、お客様のことも考え、寄り添いながら提案などしていきたいと思いました。

H様

相続の相談を受けるときには節税のことだけを考えるのではなく、二次相続等の相続人の家族の将来のことも考えること、また、家族など亡くされているお客様の気持ちを汲んだ対応をすることなど、相続税に強いだけでなく相続に強い税理士事務所を目指していくことが重要であると感じました。

S様

相続税について強くなるのではなく、全体的に相続について強くなることが大切であると感じました。また、それらを含めて、お客様に対してしっかり説明し、寄り添った応対が出来るようにしていきたいと思います。税務調査については、しっかりと対策を立てて申告書を作成することは勿論重要であり、お客様との日頃からの信頼関係もより重要であると感じました。

T様

相続と相続税の違いを理解しておくことは今後お客様の対応をするうえで非常に重要であると考えられます。ただ節税を考えるだけでなく、相続において発生する不動産や預金の名義変更、2次相続を想定しての遺産分割、さらに不動産等の遺産を相続した場合にはその不動産の今後の運用なども考えなくてはならないことです。このような一連の相続の知識が必要であることは常に意識し、お客様に寄り添える存在でありたいと思います。また、税務調査についてはあまり知識がなかったのですが、今回の研修で税務調査がどのようなものであるか知ることができました。税務調査はお客様にとっても我々にとっても負担の大きいものです。今後申告書を作成する場面では、調査官がどのような点を見ているのかを踏まえた申告書を作ることを意識したいです。

相続マイスター講座18期 第9講座の感想

今回の講義で、小規模宅地の特例についての条文を用いて、条文内の用語の定義等を学習する事が出来ました。また、レジュメには条文の中に先生が詳しく補足してくださっており、小規模宅地の特例について詳しく理解することができると感じました。朝礼の中でも、小規模宅地の特例についての内容が頻繁に出てきているので、相続業務を行う上で必須の制度だと思うので、知識としてしっかりと定着させていきたいです。

また、法律以外にも施工令、施行規則、通達、情報等、タックスアンサーがあり、法律だけでは知識として十分ではないことも仰っていたので、それぞれの小規模宅地の特例についての関係性などをよく理解し、来年以降実務で活かせるようにしていきたいと思います。

I様

小規模宅地等の特例の適用要件の共通項目についておおまかな要点を知ることができたので、相続が発生した際に迅速な判断で対応できるように努めたいと思います。

相続開始時点と申告期限時点では要件や判定が異なることを知りました。自身の知識を整理することにより分かりやすい説明ができるようになると思うので、それぞれの要件を再確認したいと思います。

W様

租税特別措置法第69条の4の条文の用語の意味や定義について学び、法律を正しく読んで理解し、曖昧な時等は法令(法律・施行令・施行規則)と通達・情報などで判断することが必要だと感じました。小規模宅地特例には期限があり、提出したものを後から取り消すことや適用することができないため、気づかなければ顧客は多く税金を支払うことになり、損害賠償を請求されるため、申告期限前に気づき、適用することが重要だと感じました。また、相続開始時点と申告期限時点では要件や判定が異なるため、理解したうえでお客様に分かりやすく説明できるようにしたいと思います。

A様

租税特別措置法69条の4の文言について、1項における「個人」には、人格なき社団法人は含まれない事、1項2号における「当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む」とは、老人ホームなどに入所直前の元の居住用宅地などに相続開始まで居住していたと認めたようなものだと教えて頂きました。これにより、小規模宅地に関する条文とは非常に細かく理解が困難なものであると分かったため、お客様に対してご説明する際には、どのような要件があり、どういった場合に特例が適用されるのかなどを可能な限り分かりやすく丁寧に説明する必要があると思いました。

T様

本日は小規模宅地特例についての研修でした。小規模宅地特例は今後相続のお客様の対応をするうえでよく利用する重要なものでありながら、正しく適用しなければ多大な損害賠償等の可能性もあるものです。本日は主に当該法令の条文を正しく理解することに焦点を当てた研修でした。普段の動画研修では条文をかみ砕いた解説での理解が中心ですが、その根拠となる条文を正しく理解することでお客様のご案内の際も根拠を持って安心していただくことができ、判断が難しい時も活かすことができるのではないかと思います。また法令の読み方というのは今回の小規模宅地特例だけでなくその他全て、相続税以外の税金計算にも同様に活かすことができます。常に法令、通達、情報から判断を行うということを意識したいです。

相続マイスター講座18期 第10講座の感想

M&Aの失敗事例として、オーナーの急逝に対応できず、事前対策も不十分であり失敗したケースが取り上げられている。こうした場合に備え、後継者を決めておいたり事業を引き継ぐ準備等を生前に行うことが大切だと感じた。 K様

また、失敗事例、成功事例の対比はとても分かりやすかったので、お客様の監査時に参考にしていきます。 K様

会社の高齢化が進む中で、後継者の問題が出てきている。そのような中で、事業承継の問題や納税の問題がある。今回講義してもらった、各事例(M&A、組織再編、新会社方式、新事業承継税制、DES)について、成功事例と失敗事例を教えていただけたので、この例を参考にしつつ、ほかの事例を自分でも探し、しっかりとした知識を身につけておく。そうすることで、こういった事例に対応できるようにしておく。

I様

中小企業の経営者が高齢化していることから事業承継が難しくなっていることを学びました。ご高齢のお客様に限らずどんなお客様にも、早い段階から事業承継を提案し、ご健在のうちに実行できるよう進めることが必要だと感じました。また、突然の病でM&Aを決断した事例をご紹介いただき、廃業するにも現在会社で保有する資産の処分手続き自体にかなりの時間と労力を要するため御体への負担も少なからずあると学びました。このような不測の事態に備えるという意味でも様々な選択肢をお客様に提示することが必要だと強く感じました。

会社を順調に経営してきた社長が突然亡くなり、幹部も含め従業員が動揺、特にワンマン経営を続けてきており会社の意思決定権者が不在であったことも拍車をかけたという事例をご紹介いただきました。この事例から、意思決定権者が先々のことを想定して事前に方針を示しておくことが必要だと感じました。

K様

少子高齢化や医療の発展により、平均年齢が上がっている。(2025年問題) 横川先生は成功事例6件と失敗事例1件を参考にお話をされていた。急逝された代表の事業承継は、生前に対策できてなく、1ヶ月以内に買手企業を探すという厳しいもので、結果失敗事例になっている。逆に、代表が健在のときから、事業承継をしている事例が成功事例として挙げられている。

相続対策、事業承継は生前に行うべきということを改めて感じた。

W様

中小企業のM&Aには双方の同意と秘密保持契約が必要であり、事業承継の際にその対象企業の特色や財務状況を理解しておくこと、事業承継に至った背景について考慮することが必要だと感じました。事業承継についてそれほど知識はありませんでしたが、会社を分割する方法、分社する方法、新しく会社を設立する方法など多くの方法があることを知り、お客様の求めていることにあった方法をすすめることが重要だと考えました。貸付金を減らすために債務免除することに加え、債務を株式化する方法もあるため、様々な方法について学びを深め、今後の業務で活かしていきたいと思います。

O様

事業承継では単に税に関してだけでなく、承継先を見つけることや事業主とその家族らの意向等、柔軟に対応しなければならない。この点について気を付けなければならない。また、この点に関しては事業承継だけでなく、相続税全般に言えることであると再認識すべきであるということに気づけた。単に税金を安く済ませるということにとらわれず、顧客へのヒアリングを丁寧に行うよう今後活かしていきたい。

H様

弊社では多くのお客様の相続に関わるが、その中で後継者に悩んでいる中小企業の経営者の方も少なからずいるものと考え、時と場合に応じてM&Aなどを視野に入れて提案し、税理士事務所からの視点で企業の存続に貢献していきたいと思った。

経営者目線で物事を考えることや、経営者の意思をよく汲み取ることをすべきと感じた。

T様

事業承継についてはまだ学習が足りず事業承継の一環としてM&Aがあるということほどの知識でした。今回の研修で事業承継の様々な方法を知ることができました。今後お客様の対応をするうえでお客様の実情に合った方法をより多くの選択肢から提案することに活かせます。またそれぞれの方法にはメリットも多くありますが、注意しなければ損害賠償などの大きなリスクもあります。例えばDESでは社長からの借入金を株式とすることができますがその分だけ資本が増えるため資本金が1億円を超え中小企業の税制特例を利用できなくなってしまわないよう注意とお客様への説明が必要です。常に税制度の改革や新設には気を配り、お客様には正しい情報をお伝えできるように社内の研修だけでなく自身でも学習が必要です。

H様

2025年における中小企業・小規模経営者の約65%が70歳以上になり、その内の約半数が後継者未定という現状があるため、今後事業承継が必要なお客様も出てくることが考えられるということなど、様々な事例に触れることができたことはとても良かったです。経営者が亡くなってから事業承継を考え始めると、時間とお金が多くかかってきてしまうため、未来を見据えて様々な選択肢をお客様に提案することが大切であると考えられる。そのための会社法などの知識を普段から勉強しておくことが重要であると感じました。

また、最後に学習したDESも、会社への貸付金が多額のオーナーがいた場合には、相続税対策に活用できるため、しっかり理解しておきたいと思います。

相続マイスター講座18期 第11講座の感想

納税資金がないという理由で、安易に延納を選択したら、後に日々の収入から生活費等を差し引いた中で、納税資金を捻出することになるため、将来年賦による納税が困難となるということを学びました。そのため、延納を選択するときは、担保となる財産があるのかどうか確認しなければならないと思いました。

また、先生が、勉強したことを、現場で言語化し、自分で考えて行動することが大事だとおっしゃっていて、その通りだと思いましたし、現場でできるように練習しなければいけないと感じました。 T様

また、節税対策として建物の法人化という選択肢があることを学習しました。しかし、これも長期間をかけて行うことでより大きな効果を得ることができるものであるため、どの選択をするにしても早く対策をはじめることが大切であると学習しました。

また、学習した知識を言語化することは、練習しなければできないため、日々練習するべきだと感じました。 H様

遺産分割検討のポイントの説明の中で、後継者の意向に沿った分割ができるかどうかという話があり、遺産分割に限らず、お客様の意向に沿うという考え方は仕事を行う上で大切であり、この考え方は社内でも活かせそうだと感じました。

S様

K様

最初の納税資金準備のフローチャートは今後、有料試算を受注した場合やお客様に説明する際に、とても分かりやすいのでパターン作成時に参考にしていきたいと思います。

お客様によって、預金、土地、同族法人等ケースが様々なので今回の講義はケースによって相続対策を知ることができたのでお客様に弊社の商品を進めるときに活用していきます。

K様

相続税の納税資金対策は、納税資金がなく延納をしてしまう場合のデメリットを回避することができる。また、納税者にとってもあらかじめ納税額を想定しておくことによって、節税などの税金対策をすることができる。節税をするかどうかで納税額も大きく変わってくるため、相続税の納税資金対策は内容を覚えておきたい。また、もし法人化をする場合も、しっかりと検討した方がよいということを再認識することができた。法人化してしまいデメリットがある場合があるからである。私が法人化を扱うときは、しっかりとシミュレーションして扱っていく。

I様

納税資金対策において最も大切なことは、相続税のかからない納税資金をいかに生前に確保しておくかということと、建物の法人化を行うことだと学びました。生前対策でできる限りのことを行っておくことで実際に相続が発生した際にお客様が安心して弊社に任せていただけるようになると思うので、早めにお客様にお伝えして対応していきたいと思います。

納税資金が確保できるかどうかは、分割がスムーズにできるかどうかが前提となると学び、お客様の納得のいく遺産分割を早い段階から定めておくことが必要だと感じました。お客様に寄り添った提案ができるように、お客様目線に立って業務に当たりたいと思います。

K様

会計の仕事では、持っている知識を難しくではなくお客様に分かりやすくご説明し、信頼を獲得していくことが大切。

フリーダイヤル対応では、お客様から見ると最初に接する職員になるため、いい印象を与えられるようにしたい。専門用語など難しいものを簡単にかみ砕いて説明するのは難しいが、お客様目線に立つことを心掛けていきたい。

N様

確定申告や名寄帳は、情報量が豊富で、今後の相続税申告に繋がるなどとてもメリットのある仕事であり、大事にしていることだと妹尾先生がおっしゃっていました。相続税申告だけでなく、先日行った確定申告手書き研修などを通じて、基礎的な税務の知識をつけ、メインとなる相続税申告に繋げていきたいです。また、会計の仕事は、知識をつけてお客様に分かりやすくお話し、信頼を獲得していく仕事とお聞きしました。人生であまり経験することのない相続税申告では、お客様は担当者が信頼できる者なのか、相続税は相続した財産から支払いが完了するのか心配しているようなので、知識をつけて場数を踏み、自信をもって税務知識をお話しし、早めに概算額を試算してこれからの対策、また二次相続やその後の相続に繋がるような対応ができるようにしていきたいです。

W様

不動産等、建物を法人化することで相続税のかからない資金を生前に作っておくことや分割対策など、3つの相続対策をお客様によって使い分けることが重要だと考えました。また、納税資金が無いために延納することや不動産を共有、未分割にしておくことは将来相続人間でトラブルになる危険性が高いため、その場で解決しておくべきだと知り、お客様へもしっかりと説明したうえで進めていきたいと感じました。相続対策・納税資金対策には生前贈与や遺言書等、相続が発生する前に行うべきことが多くあるため、お客様の意向に沿うこと、尚且つスムーズに相続を行うことが出来るよう、日頃からお客様に寄り添うことが重要だと改めて感じました。

O様

相続税において重要なのはお客様への提案を行うことである。現代の税理士は、単に言われたことをこなすだけでなく、お客様一人一人の状況を分析し、コンサルティングを行うことである。このことは社内で活かすべきポイントであると感じた。

相続税において提案をするものとしては生前対策がある。生前対策は月次のお客様担当になった場合でもお客様の資産・年齢次第ではご案内を提案することができるため、何も考えずに作業するのではなく今後は相続税についても勉強していく。

H様

弊社では、税理士・行政書士としての機能を持つだけでなく、不動産賃貸会社や司法書士法人等との関わりも多くもっているため、お客様に対する建物法人化の勧めを円滑に行うことができるのではないかと感じた。

A様

二次相続を考慮した遺産分割をする場合には、後継者の意向に沿った分割ができるのかどうか、二次相続対策として養子縁組が可能かどうかといった細かな点を検討し、また、二次相続までに相続財産の圧縮が可能かといった点も併せて検討することで、お客様に対してより良い相続対策をご提案することに繋がると思いました。

H様

相続税の基本的な考え方として、分割対策・納税資金対策・相続税評価引き下げ対策の3種類あり、それぞれにメリット・デメリットがあるため状況に合わせた判断が必要であると感じました。また、相続の業務においては、相続税の申告だけでなくその後の納税資金の確保や二次相続のことを考慮しながらお客様対応をしていかなくてはならないということを学びました。

H様

最近税務調査で相続税精算課税制度に該当する贈与が発見され追加の税金を要求されているケースを見たので、被相続人や相続人と話し合いをするとき本当に相続税精算課税制度に該当する贈与を行っていないかを確認することを心掛けていく。

T様

今までは主に相続税そのものについての研修が多く、相続税の為の土地等の評価方法や小規模宅地の特例等を利用した節税対策についての研修がほとんどでした。しかし、今回の研修は実際に相続税を現金で納めなければならないというお客様の目線に立った内容でした。このようなお客様の目線に合わせた考え方は今後いつでも必要。だと感じました。今回の研修では建物の法人化についても学びました。家族信託のように万が一推定被相続人に認知症等の恐れがあっても資産の凍結を防ぐこともでき、節税対策として有効です。お客様の財産の管理の方法について様々な方法を知り、より多くの案を提案するために、活かせると思います。同時に節税対策にはならない場合があることも知っておき注意することが必要です。

O様

11回目、大変面白かったです。10回目までの内容と補完し合って理解が深まりました。ありがとうございました。

相続マイスター講座18期 第12講座の感想

税理士の先生方でも借地権の定義があいまいな人が多いと仰っていたので、詳しい定義をしっかりと抑えていきたいと思います。また、最後の借地権関連の内容が曖昧なところがあったため、末尾についている練習問題を解いて理解を深めたいと思います。 H様

また、借地権、貸宅地、相当地代通達についても確認することができ、土地評価を行う際に、評価する土地はどこなのか、また、それに基づいた正確な評価を行うことができるためしっかりと理解し、実務で使えるようにしたい。 K様

法改正の背景の説明が大変分かりやすく、理解が深まりました。相続税の実務についている訳ではないのですが、大変勉強になりました。ありがとうございました。

K様

土地の評価をするにあたり、現在Canvasで測定して評価を行っているが、不動産鑑定とまた違った不動産の評価の仕方があるということに気づきました。今ある評価方法だけにとらわれずに、柔軟な評価の行い方をしていきたいと思います。

S様

基本は財産評価基本通達であるけど、それだけではカバー出来ないため鑑定評価書があるということ等、鑑定評価書の基礎から教わり大変参考になりました。鑑定評価書には取引事例比較法、収益還元法、開発法の3つの評価方法があり、それぞれどの場面で使用するべきなのか等説明が出来るようになりたいと思います。

K様

相続の試算や申告を行う際に、土地の売却や物件の売却があると思うので、様々な鑑定方法を知れたので、有料試算の成約につながる話題になると思いました。

また、借地権、貸宅地については、実際まだしっかり分かりきっていなかったので、今回の講義で理解が深まったので、シミュレーションの作成等を円滑にこなして行くための勉強になりました。

I様

土地の個別性を評価しているのか地域性を評価しているのか分けて提示することが必要だと学びました。評価する際に何を参考にしているのか自身が明確に把握することでお客様にも丁寧な説明ができるようになると感じました。

鑑定評価書や土地評価自体に用いられる用語は難解なものが多いため、お客様に説明する際に簡素化できるよう、用いられる用語の意味を正しく理解し、簡単な言葉に置き換えて説明できるように努めます。

O様

規模が大きい土地の評価については所有している土地の条件によって変わってくる。通達評価を適用するか、鑑定評価を適用するかは税理士の判断に委ねられる。土地の面積、地区区分、基準容積率、路線価といった情報をもとに判断する必要がある。お客様の所有している土地に対し適切な判断を行うことが重要である。

W様

不動産の評価方法についての知識が無かったため、鑑定評価書の構成や借地権価格などの基礎的なことについて理解することが出来ました。鑑定評価には3つの方法がありますが、土地の大きさなどお客様によって方法を変えるとのことだったので、3つの方法のそれぞれの特徴を理解し、違いを分かりやすく説明できるようにすることが重要だと感じました。また、借地権は借り得分を資本還元したものであり、図に書いて考えた方が分かりやすいため、お客様にも簡潔にお伝えできるよう、今回講義の中で用いた図を活用したいと思います。地代の価格によって、財産評価基本通達と相当の地代通達を使い分けるとのことでしたが、その知識を深めると共に、お客様に寄り添った形で相談に応じることが出来るよう、学びたいと感じました。

T様

土地評価に際して、一般的には取引事例比較法が適用されるが、収益還元法や開発法も用いられることがある。それぞれの手法を頭に入れ、土地に応じて違いを分かりやすく説明できるようにする。また、借地権の定義についても今回改めて学習することができたので、混同しがちな点を有耶無耶にせず理解を深めていきたい。

T様

不動産鑑定についてはほとんど知らなかったので非常に勉強になりました。今後、特に相続税を担当する際は不動産の評価については知っていなければならなりません。実際にどのような評価手法から鑑定評価額が計算されているのかお客様に説明できるように活かしたいです。借地権についても正しく説明できるものではなかったので、勉強になりました。このようなことについて正しくわかりやすく説明することは、お客様の信頼を得る上で重要と思われます。今後お客様を対応する際に活かしたいです。また、今回の研修では借地権や借地権価格等がどのような仕組みで発生し計算されているのかについても詳しい解説をしていただきました。今後、評価額等の先輩からの指示にはこのような理屈があることを理解し、さらに自分のものにするために活かせると思います。

相続マイスター講座16期 第1講座の感想

特例の制度は、2022年直前にかけてみて適用しようとするお客様が増える可能性も考えられるので、そこまで学習した内容を忘れないようにしっかりと復習していきたいと思います。

また、納税猶予適用の可否の判断で、植木畑は「ひざより下」たけのこ畑や竹林などは傘をさせる程度、等の線引きは非常に分かりやすかったため、この説明をする場面がある場合は積極的に活用していきたいと思います。 K様

今回の講座を受講し、次の2つのことを学びました。

1つ目は、税制をしっかりと学ぶことで、莫大な金額の税金を節税できるということです。例えば事業承継税制には特例措置があるため、期限までに特例承継計画を提出するのとしないのとでは税金が大きく変わると知りました。

2つ目は、担当するそれぞれのお客様の状況に応じて、お客様にとって一番メリットが生まれるにはどうすれば良いかを第一に考えることを、仕事をする上で忘れてはいけないということです。例えば、事業用小規模宅地等の特例との選択適用では、お客様が事業を継続したいのかしたくないのか等でどちらにすべきかが変わると知りました。 Y様

2022年には生産緑地の指定から30年が経過し解除という選択が可能となり、転換期を迎えます。今後の有効な土地所有、活用について考えるに際し「あと3年弱もある」と捉えるのではなく、各制度のメリット・デメリットの洗い出し等、早め早めの準備をして多様な観点から検討していく必要があります。

基礎知識の不足のために難しく感じた部分もありましたが、たとえを用いて噛み砕いて説明してくださったので理解を深めることができました。また、私自身9月にFP3級を受験し、それに向けて勉強したことで知っていた制度や語句などもあり、これも理解の助けとなりました。

FP3級は入門的な位置づけではありますが、スムーズに業務を行っていくために金融や資産の基礎知識を学ぶことでは意味のあることだと思いました。 M様

入社前に、貴重な慣習の機会を頂き、ありがとうございます。本日の内容は、所得税、資産税、生産緑地についてでした。特に、後半の部で説明頂いた生産緑地については、ランドマーク税理士法人の主な顧客である地主層の方に関係のある話だと思いました。なんとなく、農地は簡単に家に建てかえられないというのは知っていましたが、売却もできないということは初めて知りました。今回の研修を受けて、今後、業務をしていく中で、学ばなければいけないことが沢山あると思いました。社員になった時に、お客様へ安心感を与えられる説明ができるよう、これから勉強していきます。

S様

①税制改正の流れ

個人事業者の事業承継税制や配偶者居住権などの新たな制度の創設、既存の制度の見直し等、税制は景気と表裏一体となって改正が行われていることがわかりました。今後、経済政策などにも着目するとともに、税制の細かい内容も勉強していきたいと思います。

K様

税制改正の流れについて理解が深まりました。特に事業承継の特定事業用宅地と特定住居用宅地の2つを併用できることが印象的でした。また、後半の生産緑地2022年問題はタイムリーな問題であり、顧客の方に説明できるよう復習しようと考えました。

M様

今回の講義は、私自身の前提知識、基礎知識不足のため、講義自体は難しく感じました。平成31年度の税制改正や消費税改正による請求書等保存方法など様々なことが変更になる際、変更(改正)される点を知識として身につけなければならないと感じました。加えて、事業承継税制と事業用小規模宅地の有利選択など税金を支払う際の制度の抜け道を利用し、いかに少ない額で支払うことができるかを考えて提案できるよう自分自身勉強し、知識を身につけていきたいと考えています。これから東京オリンピックや生産緑地の2022年問題等大きく動くことがあるので、それらの事象、その先に備え精進していきたいと思います。 本日は貴重なお時間ありがとうございました。

N様

相続税中心のお話で、日々無料面談の同席や、受電をしている時にお客様の話を理解すること、こちらからの提案としての知識を蓄えることができました。セミナー資料だけでなく、税金ガイドにも連携して講演をしていただいたことで、復習の際に関連する項目をまとめて勉強することができると感じました。相続税の話となると必ずでてくる小規模宅地の特例ですが、新しくいただいた資料を読むたびに知らなかった知識、理解が届かなかった点が出てくるので、しっかりと自分の知識にできるようにしていきます。

私自身税に関する知識がなかったため、税制改正前と後の違いという視点から学ぶことができ、税に対して難しいと感じていた部分がなくなりました。その時々の様々な状況に合わせて対応しなければならないため、より細かく法律で定められていることもわかりました。働くにあたり、お客様によって状況が異なることで提案する内容も異なる点が難しいのだと感じ、自分自身が細かく理解することが必須であると改めて感じました。また、事前に準備しておくことが良いものもあることから、今後、お客様に提案するような際には先のことまで考え見通しておく点が重要で、常に意識するべきことであると思いました。

T様

税法改正で制度が変わることでお客様にご案内する内容も変わってくるので、日々自分でどう変わったのかチェックしていくことが大切だと感じました。どの制度もメリットやデメリットがあるためお客様のご意向をしっかり聞いて判断することが今後仕事をするうえで必要になってくると思いました。

T様

非常に濃い内容でした。知っているかどうかの世界だと実感しました。贈与がからむと消費税10%で住宅を購入したほうが、所得税が得であるというケースに驚きました。住宅取得資金援助の非課税枠は活用できると思います。個人事業者の事業承継税制ははじめて知りました(法人税は先生の本で知りました)。特定事業用宅地の特例と比較しながら判断する必要があります。消費税の改正に免税事業者を「なくす」というインボイス方式は驚きました。生産緑地指定を継続するかどうかはお客様の状況を考えて不動産の棚卸を行う必要があります。いろいろ勉強になり、本当にありがとうございました。

I様

税に関して勉強したことがほとんど無かったため、今回の講座では初めて聞くことが多くとてもためになりました。今年の10月から消費税が10%に引き上げられ軽減税率が導入されたことによりエントリ入力時には気を付けて入力していかなければならないと思いました。また、生産緑地2022年問題では、地価の下落や地主層への税の負担が増加することが予想されているようなので、今後の所有・活用のあり方について地主さんにとって何がベストであるかを考え早めの行動がこれから必要になっていくなと感じました。私の地元練馬にも生産緑地が多くあることを今回知ったので、もっと興味を持ち勉強していきたいなと思いました。

M様

税制改正について、改正の前後を比較しながら制度が作られた背景から知ることが出来たので、深く理解出来ました。2022年に生産緑地指定を解除される農家が多く、税制改正による選択肢が増えたことや、生産緑地制度のメリットデメリットなど様々な事を知ることが出来ました。生産緑地制度が複雑化した今、今後増加すると思われる相続業務に活かすことのできる知識を得ることが出来ました。相続の事業継承では、個人事業者と法人でかなり差異があるということを知ることが出来ました。複雑な制度を理解して組み合わせることで柔軟に顧客のニーズに対応し、売り上げやリピート率を増やすことにつながると思いました。講義で得た知識を今後の業務に活かしていけるよう尽力します。

K様

本日の講義を受講して、消費税改正に伴うポイントと生産緑地制度、農地の納税猶予についてのお話を聞きました。消費税改正については一番のポイントとなってくる請求書等の保存方式が変更になるということで、2023年10月1日から変更になる適格請求書等保存方式が重要になってくるということを知りました。生産緑地制度については、生産緑地が売却できるケースで生産緑地が指定されてから30年経過したときのみ売却することが可能なところ、生産緑地法の改正により買取申し出可能時期を10年先送りにできることが可能だと分かりました。そのためには、期限が来る前の早めの申告が必要なので早めにやっていただくことが重要ということを理解しました。今回の講義を受けて、相続税額をできるだけ減らすために納税猶予適用可否の判断をしっかり学び、今後に活かしていきたいと思います。

K様

入学金などはその都度費用であり非課税であるが、父が払って祖父から父に後に渡すと、課税対象になることもあるのでお客様に注意を促すことが重要だと思いました。また、特定生産緑地制度は30年の期限が切れる前に申し出なければ、損をすることになる場合もあるのでこちらも注意を促します。当たり前ではありますが、私がまだ知らないことがたくさんありました。この業界を専門にしようとしている私たちでさえ難しく奥が深い税制を、おそらく私たちより詳しくないであろうお客様の不安要素や金銭面の問題をより親身に立って対応できるように、まず自分がたくさん学んでいきたいと思います。

M様

税制改正を踏まえた様々な税金の話を講義を通して学ぶことができました。特に、小規模宅地の特例など相続でよく使う税制については、今後業務に活かせるうえ、自らの言葉で丁寧に理解できるようにしていきます。配偶者居住権についても理解はできても言葉で説明できるレベルまで向上できるように復習していかなければならないと思いました。今回の講義において学んだことは、お客様とかかわる上で必要不可欠な知識なので復習を欠かさずすることで知識を向上させていきたいです。

①住宅ローン控除及びふるさと納税等

個人の確定申告の際に改正点が適用できるか、改正前で適用されていたりしないかの確認の際のポイントにもなります。

②個人事業者の事業承継税制

所得制限が設けられた点は、細かい改正なだけに失念しないように気を付ける必要があります。

④配偶者居住権について

これからの相続にはほぼ適用がありそうな論点でした。登記手続きについて、お客様に事前に説明する項目になると思われます(アニー化も必要かと)。

⑤消費税改正

現時点で税率については適用されていますが、月次の処理で軽減税率・標準税率の判断をしておかないと、申告時に修正が頻発しそうに感じました。ただ、ランドマークは不動産管理法人がメインなので、あまり大きな問題にはなってないと思いますが。

⑥生産緑地

清田さんが一番力入れて説明したテーマに感じました。私も相続税は勉強中なので、生産緑地を1から理解できて勉強になりました。ランドマークの主顧客層にとっては特に必要な知識ですので、今後の相続の判断については欠かせない知識でした。

相続マイスター講座16期 第2講座の感想

前回の講義内容であった生産緑地においても、2022年に向けての準備が必要であるとありました。税に関わる業務にあたるに際して期限の把握やスケジュール管理、ミスのない正確な準備が非常に重要であり、ここに欠陥があった場合にはお客様の納税額や還付金額が大きく変わってしまうのだと知りました。

これまで消費税について学んだことがなかったため、理解が難しかった点が多くありました。

今後は、来年度の法改正等にも注目しながら勉強していきたいと思います。 M様

消費税自体が煩雑かつ頻繁に改正が入ることで税理士の理解が追いつかないことや、過去に消費税の不正還付事件が起こったことから、合法にも関わらず、還付申告を手掛けない税理士が多くなったと知り、今後仕事をする上で常に意識すべきではありますが、特に消費税に関しては正確に慎重に行動するよう心がけようと思いました。

また、税理士でさえ理解するのが難しいと感じるのであればお客様がお困りになるのは当然です。我々は税金のプロとしてお客様のお役に立つことが第一であるため、消費税還付に関する理解を深め、普段以上に慎重に対応することで、お客様から信頼していただくことが大切だと感じました。 Y様

消費税還付について、数多の法改正による煩雑な仕組みになっていることを知ることが出来ました。仕事では、合法的な節税対策をアドバイスするために必要な知識を得ることが出来たので、その点を活かすことが出来ると思います。

また、消費税還付をめぐるトラブルが多く発生しているということを知り、消費税還付に関する専門的な知識を持ったうえで顧客対応に当たることが大切だと知りました。不動産を所有する際、法人か個人かで消費税還付に差異が出ることについて、メリットデメリットなどを知ることが出来ました。

講義で得た知識を今後の業務に活かしていけるよう尽力します。M様

消費税は、消費者の目線からすれば最も身近な税だと思っていましたが、実務上はとても複雑であり、注意深く取り組む必要があるものだと感じました。還付額の計算方法は、仮受消費税-仮払消費税×課税売上/課税売上+非課税売上(課税割合%)であるため、これを1(100%)になるよう調整して還付を受け、その後は没収されないよう以後3年間の課税割合も50%を超えるように調整するなど、効果的に還付を受けることは非常に難しいのだなと感じました。当事務所の顧問先には不動産賃貸業をやられているお客様が多い(=売上のほとんどが非課税)ので還付を受けるのは難しいかもわかりませんが、利用することが出来ればお客様にとって大きな利益となるので、しっかり覚えておきたいと思いました。

T様

まず初めに、田中先生がこの「相続」大学校で、消費税還付についてご講演下さる意味をご説明頂きました。消費税還付から顧客となって頂くことで、相続税までの長い付き合いができるということでした。消費税還付がこれからの業務にどうプラスになるのかがよくわかりました。後半のお話は、私自身の知識が乏しいため分からない点が多かったのですが、ドラマなど意外な税理士の業務と関係なさそうに見える事からも勉強できるということを教わり、とても為になりました。 どうもありがとうございました。

K様

消費税還付を目的とした顧客の獲得は、私は現在、月次関与先を中心としたお客様を担当しているため、難しい部分もあるように感じましたが、消費税還付スキームにおける届出のタイミングの重要性やとにかくスピードが求められる業務姿勢という点を今後の業務に活かしていきます。田中先生は、業務の特殊性もあり、税制改正に常に注目しているとおっしゃっていましたが、相続税、消費税共に毎年重要な改正が行われているため、私も税制改正へのアンテナを常に張っておくことが重要だと学びました。

S様

消費税還付に関して馴染みがなく、最初はなかなかピンと来ない内容が多く、難しいと感じました。ただ、具体的な例をケースバイケースでどうしたらいいか、細かく教えてくださったおかげで後半はかなり分かりやすくなりました。税理士は一期終われば良しというわけではなく、税法の動きを常に読み、お客様のために何期も先読みして対応していく必要があると学び、不動産や銀行などの他業種についてもよく知ることや金利、経済の流れや交渉についても精通していくことがとても重要になってくると感じました。特に地主が顧客に多い弊社は家賃収入を上回る課税売上を作るためにノウハウを欲するのではないかと考えたので、個人的に消費税還付のコンサルができればさらに満足していただける結果につながると思いました。

A様

本講義では消費税還付についてでした。消費税還付はランドマーク税理士法人が特化している相続税とは分野が異なります。しかし、消費税還付の課税売上割合は家賃収入・駐車場収入・自販機収入と密接に関係しています。 ランドマーク税理士法人のお客様は家賃収入・駐車場収入が多いとエントリ入力からは感じ取れます。 そこで、お客様とのひとつのコミュニケーションの内容として消費税還付の話を交えた場合、多少ではありますがお客様からの信頼も増すのではないかと考えました。また、本講義では田中会計事務所の方針に関しても触れられました。田中会計事務所は消費税還付に特化している事務所ですが、田中先生は「すべてが出来るオールラウンダーよりは、何か一つに特化した方が通用する」とおっしゃっていました。この話から、特化したものがある事務所の方が収益力は高いことが実感できました。ランドマーク税理士法人も相続税に特化した事務所です。この特化を維持・発展していくには、我々職員がスペシャリストを目指さなければなりません。そのための大学校、研修であると私は考えているため怠らずに受けていきたいと思います。

S様

私にとっては初めて耳にする「消費税還付」でしたが、今後事務所の新たな強みにできる可能性が大いにあると感じました。ランドマークのお客様には建物を持ったお客様が多くいらっしゃいます。12月の税制改革に阻止されなければの話にはなりますが、そういったお客様が今後新たに建物を購入する際に還付を提案することができるようになれば、お客様側はその資金で新たな投資が可能になり、ランドマークには手数料としてのかなり大きな収益が見込めると考えます。もちろん、コストやリスクもある程度あるため、リターンが見込めるかをしっかり検証し、もし実務に携わる場合の選択肢の一つにできたらと思います。

N様

今まで、消費税還付についての勉強をしていなかったので、講義内容が難しく感じました。税理士のなかでも特別間違いが多く、賠償金額が多くあることが印象に残りました。消費税還付の具体例として、自動販売機を設置した不動産業を営んでいる例を挙げてくださいましたが、実際に取り組んだ案件を、数字を交えて教えて頂きたいと思いました。私のように初めて消費税還付について聞く身としては、話に取り残されることもありましたので、ちょっとした問題提示をして自分で考える時間をくださると復習をする際にも大変役立つと思いました。

A様

下記2点を実践するために基礎的な知識のみならず、周辺知識の獲得とそれらを有効に活かすためにレベルアップの必要性を感じました。

① 実務家として専門性(非対象性)を持つことは、利益率(田中先生は20%)の高い仕事をすることができ、本人のみならず事務所全体のモチベーションアップに直結します。

② 私自身、消費税法の科目合格者ですが、受験勉強で得た知識レベルでも発想と準備しだいでいくらでも節税のコンサルティングをお客様に提供でき、税制改正に対応し続けることで紹介先の不動産業者との信頼関係を更に構築します。

O様

不動産投資の消費税還付を受け取るにはどうしたら良いか、そのノウハウ、歴史について学びました。当社は不動産を所有しているお客様が相談に来ることは珍しくありません。不動産を所有しようとしているお客様もいます。そのお客様に消費税還付の提案、不動産の所有が相続税対策になるという提案、そこから法人化の提案などお客様が喜ばれる提案ができ、当社にとっても利益に繋がる事になると思います。

K様

消費税に還付ができることを今回はじめて知りました。田中先生がおっしゃっていたように『税理士のキャリアが長い方でも還付をするのは怖い』と聞き、かなり驚きました。税理士の立場としてお客様から責められる可能性がある中で、このような難しい消費税の還付を長年続けていたのはすごいと思いました。ランドマークも不動産経営をされているお客様が多いのでこういった消費税還付の制度があることをお伝えできれば頼りにされるのではないかと思いました。

H様

(1)消費税の基本

売上げに掛かる「仮受消費税」から仕入れ・経費に掛かる「仮払消費税」を控除した金額が「消費税」として納付される。

(2)還付(不動産中心に)

マンションアパートの建築費に掛かる消費税は多額なため、支払った期の消費税は還付になる場合が多い。

①前提

・課税事業者であること(事前に「課税事業者選択届出書」の提出が必要)

・通算課税売上割合が課税売上割合の50%超であること

②コンサルタント

・還付処理しても3年後に「没収」されるケースが税理士の知識不足で多く見受けられる。

・お客様に提案する際に、事前に説明して指導して関わっていくとともに、あらかじめ対応策を用意しておく(田中先生は節税用の会社を複数作っている)。

③税制改正への目配り

・国の税制改正の狙いは何か、それによってコンサルがどう変わっていくか。

・「金地金」による課税売上の増加スキームを例に説明。(通算課税売上割合を50%超にする方法)

(3)感想

今回先生が講義された消費税の話は、消費税法を合格しているため知っておりました。しかし、「知っていること」と「使えること」にこれほど如実に差があるということは思ったこともありませんでした。

今後、情報を網羅していきながらそれが仕事とどう結びつくのかを考えていく必要があると思った講義でした。

T様

非常に面白い講義でした。新しい会社の一期二期目資産投資が多い場合、課税事業主を選択した方が良いという考えがありましたが、消費税の還付をねらって不動産投資の一部として考えることはすごいと思っております。課税売上の通算の出し方や還付額の「没収」なども知ることができて勉強になりました。また、お客様の決算をやること、金利を見て提案につなげることを今後注意してやっていきたいと思います。

S様

消費税法は改正が多く煩雑であるため、内容を深く理解していない税理士が対応すると訴えられる場合があります。消費税還付を受けるにはミスなく段階を経る必要があり、不動産取得前の期間における準備が特に重要となります。また、還付金が振り込まれたからといって終わりではなく、調整計算の規定の適用を受けてしまうと還付金が没収されてしまいます。今回のお話を通して、税理士には丁寧さや緻密さのほか、何をいつまでにすべきなのかをお客様にわかりやすく、そして漏れなく伝えることが大切なのだと学びました。

K様

今回の講義では消費税は還付されることを学びました。一見、相続とは関係ありませんが、消費税還付をきっかけにして相続の話につなげるとのことでした。注意は必要ですが、いつかは担当の顧客の方に提案できるようにしたいです。また、消費税は税理士が間違えやすい税金であることを知り、税制改正を意識しつつ、特に勉強しようと考えました。

K様

本日は、消費税還付についての講座を受けました。消費税の還付については、様々なスキームがありましたが、税制改正により、使えなくなったスキームが増えたそうです。その中でも、消費税還付を売りとして税理士事務所を続けていることはすごいことだと思いました。1つを特化として専門分野を極めることで、お客様を得ることができると知り、私自身何かに特化した知識を得ることが重要だと感じました。

K様

今回の講義では、消費税についての基礎的なことから分かりやすくお話をしていただいて、消費税還付についての流れを具体的にイメージすることができました。消費税還付を受けるためには4段階の流れがあり、そのどれか一つでも期間を間違えてしまったり、計算を間違えてしまうと還付金を没収されてしまうので細かいところにも注意して行わなければならないということが分かりました。また、消費税の分野は改正がよく入ることから、内容を深く理解していないことから損害賠償を請求される件数が一番多い税金であるため、業務で行うときには、注意深く行うことが重要だと思いました。

T様

内容が複雑で改正によって大幅に変わることもあるので、今後も改正の際はこれまでとどう変わり、今までは使えた制度も使えなくなるとしたら、どう対応したら良いか考える必要があると感じました。わずかな計算の違いで還付額が全然違うので、細心の注意を払って対応していきたいと思います。

M様

今回の田中先生の講義は私自身の知識不足の為、大変難しく感じました。毎年改正が行われる消費税は税理士にとっても難しい部類であり、脱法行為にもなりやすいとのことでしたので、今後扱う際には慎重に扱いたいと思います。また、今年も増税されましたが、増税されることで受けられる消費税還付額が大きくなるため、今後働くうえで、お客様にとって消費税還付を受けると受けられないでは大きな差異が生まれてしまうため、よく復習し、勉強しておきたいと思います。

F様

マンション・アパートを利用して多額の消費税還付を受けるスキームについて説明を受けました。合法ということは理解できましたが、なかなかにリスキーな方法であると感じました。実際に、損害賠償請求の事例が多くあるとのことなので、無暗に手を出すことは非常に危険だと思います。お客様から説明を求められた際には、より丁寧に説明をして、メリットとリスクをしっかりと把握していただいく必要があります。 講義については、非常にわかりやすく、また話も面白いためよく理解できました。田中先生の別のセミナーがあれば是非とも参加させていただきたいと思います。

M様

消費税の還付の講義を受講して、普段生活に密着している消費税の還付を中心に貴重な話をたくさん学ぶことが出来ました。消費税の還付、調整計算など初めて聞く内容が多く、ついていくのに精一杯でしたが、月次などの担当になった際、お客様にも提案できるようにしていきます。消費税は税理士の方でもミスしやすい科目となっており、それだけ難しい科目なので相続税ももちろんですが、消費税も並行して勉強していきます。

相続マイスター講座16期 第3講座の感想

今回、相続面談における受注率を高める営業手法の講義を受講して接客がいかに大事であるかを実感できました。 士業で業務知識があるとはいえ、無料面談など新規で相談を承る際は、いかに接客対応ができるか、安心して相談できる環境(清掃、チームでの連携)作りが受注率に差がでることが分かりました。 今後業務をするうえで知識向上はもちろんですが、お客様との接し方についても他社よりも優れてこの事務所に頼みたいと思われるような接客をしていけるように、日々意識して取り組んでまいります。 M様

1点目は、相続マーケットについて正確に認識する事です。2015年の税制改正により、相続税申告の裾野が広がっている事は既知の事実でした。しかしながら、増加した層は圧倒的に中流階級の世帯であり、資産家ではないことは初めて知るに至りました。この事から分かるのは、今まで資産関連の専門家との繋がりが殆ど無い人々が対象になってしまったという事です。これにより、今後相続マーケットで伸びていくために、その様な層と専門家をどの様にして繋げるかが課題だと思われました。その上で、弊社の広告に労を惜しまない姿勢が非常に重要であると改めて認識しました。

お客様とお話する時に注意すること、伝えておきたいことを事前にしっかりおさえておくことが大事だと感じました。自分がお客様と面談することになったら、自分本位で話していくのではなく、お客様の立場になって話していきたいと思います。また、自分が面談の担当ではなくても、事務所の雰囲気の良さでも受注率を高める要因になっていると知り、常に意識しておこうと思いました。

S様

相続面談において受注率を高めるためには、相続マーケットを正確に理解することが重要です。2015年の税制改正により、客層が資産家だけではなく一般家庭にも広がりました。そのため、金融機関等からの紹介のほか、ホームページ経由での問い合わせが増加しています。しかし、紹介客とホームページから問い合わせた一見のお客様は属性が大きく異なるため、対応方法も変えなければなりません。特に、お客様が初めて事務所に来所された際の第一印象は、今後の受注につながるか否かを左右するため、笑顔や挨拶、部屋の清潔さなど、基本的なことを疎かにしないことが大切だと思いました。

K様

相続面談における受注率を高める営業手法について、講義を受けました。はじめに、相続マーケットについて説明を受け、私たちが業務を行っているこのマーケットについて客観的に知ることができました。相続税申告を自ら行う人が増えている中、税理士に依頼をしてくださるお客様は貴重であり、お客様が大金を払って依頼してくれているというありがたみを再確認することができました。また、電話対応についても最初が肝心であり、一本の電話でも受注率に関わってくると知り、普段から電話対応をしっかりと丁寧に行っていきたいと思いました。本日の内容は初回面談にとても密接な内容でした。これから同行する機会もあると思いますので、そのときに今日習ったことを意識して対応していきたいと思います。

T様

①相続マーケットを把握すること

2035年頃まで相続マーケットの拡大が見込まれます。税制改定後は中流階級の一般家庭が新しい市場となっているため、この層の開拓が重要であると感じました。また、この層はHP経由の場合が多く紹介客との受注に差があるため、接客力、提案、コーディネート力を駆使し、受注率UPを狙うことが大切であると学びました。

②受注率を高める営業方法

無料面談では90分しっかり時間をかけることが大切です。また、アイスブレイクをしてお客様との距離感を縮めることが受注率を高めることにつながることがわかりました。

自社の強みをプレゼンできるようにしておくこともお客様が依頼をする際の決め手のひとつになると感じました。

N様

無料面談申し込みの電話をとる機会がある私にとって、大変勉強になる時間でした。無料面談をしっかりと生産性のある時間とすることが重要であり、同席をする人の役目も改めて認識しました。お客様が欲しがるようなA3シートの書き方や、簡潔にまとめることができるように努力してまいります。無料面談をすることで、弊社のことをより深く知っていただき、何ができて、何ができないのかの説明をしっかりと伝えることができ、お客様の状況を理解することで受注にもつながっていくと思います。同席をさせて頂く際は、この講義の内容を思い出し、臨もうと思います。

A様

今回の講義では、税理士業はサービス業(接客業)であると改めて認識致しました。また、お客様の属性は、次の2つに大きく分類できることを学びました。①富裕層のお客様は金融機関等からの紹介で、受注率はほぼ100%である。 ②中間層のお客様はHP・無料相談からのアクセスで、受注率は対応次第で変動する。営業手法としては、①のお客様は金融機関等からの紹介であるので、失礼がない限り問題ないはずですが、②のお客様は、相続についてはゼロベースである前提で、丁寧に流れをお話しして当事務所が信頼できる相続の専門家であると認めて頂くことが受注率アップとなりますので、そのために常にお客様目線を忘れずに業務に努めて参ります。

I様

相続面談から受注率を高めるためには知識よりも接客が大切であると知り、私にも受注率を高めるお手伝いができると感じました。私は税理士志望ではない為、知識が必要になる場面では役に立つことが難しいですが、お客様が訪問された際に最初に対応するのが内勤職であると思うので、お客様にとっての第一印象を良いものに出来るように意識したいと思いました。また、面談時に使うA3シートはお客様の情報を得るとともに一問一答にならないようにする為にとても有効なシートだと感じました。

M様

今回の講義は、どの内容も今後税務をしていく上で大切なお話を伺えたと感じられました。税理士業界においては、しばしコミュニケーション能力が必要だといわれています。明るい挨拶を心がける事や、飲み物をお出しするか否かでお客様からの受注率が大きく異なる事を実際に黒田先生がおっしゃるエピソードから実感しました。私は今回のお話を伺って、より積極的にお客様に対して丁寧な心がけをしなければならないといけないと思いました。また、ヒアリングの際にも、ホームページから来られたお客様に対し、自社の強みをプレゼンし、様々な角度での質問を可能にすべきだと教わりました。私は、先輩社員についてお客様と関わり、実際に経験を積む事や、社員同士でもシミュレーションを行う事で、そのような能力を身につける事に特化した訓練が必要だと考えました。

M様

まず、相続マーケットを正確に把握することが大切であり、金融機関などから紹介された紹介客と、ホームページ経由で来た一見客に同じ対応をしてはなりません。次に、一見客は依頼をする意思が30%ほどであり、ただ質疑応答のような面談をするだけでは受注率は上がりません。面談時間は60分から90分、できれば時間いっぱいまでかけ、その間に顧客情報をしっかりヒアリングし、当事務所としてできることをどんどん提案していくことが大事だと感じました。また、受注率を上げるには、ノウハウや知識と同じくらい、事務所の感じの良い対応が大事だということも学びました。3月まではアルバイトなので私が面談する機会はないですが、お客様が来店された際に挨拶を徹底するなど、感じの良い事務所だと思ってもらえるよう尽力したいと思います。

S様

相続税の申告を必要とするお客様層、増加傾向、税理士への依頼状況等の現状がとてもよくわかりました。増加傾向にあるお客様層は、金融機関紹介ではなく、インターネットで検索してくる方が多く、その場合、税理士法人としての競合が激しく、新顧客の獲得のために工夫や配慮が必要です。自社の強みを意識し、お客様目線に立った対応で、受注につなげるようにしたいです。

M様

相続に関する業務の受注率を伸ばすためのノウハウを学ぶことができました。法改正によって相続税申告額が3000万円に引き下げられた今、一般企業に勤めている客層を取り込むためには相談の際の接客が大切だと言うことを知りました。来客して最初の「いらっしゃいませ」の一言やお茶出しなどの基本的な接客、心遣いで受注率が上がるということを知り、接客の際にためになる知識を得ることができました。実務に活かせるように尽力します。

H様

(1)相続マーケットの拡大

団塊の世代の平均余命からすると、今後15年近くはマーケットが拡大します。また、法改正により、申告対象者が拡大していますが、拡大した分は中流階級の一般家庭。拡大したマーケットがどんな層か把握して営業する必要があります。

(2)拡大マーケット層への対応

従来の顧客層は富裕層であり、銀行・農協との付き合いがある資産家なので、ここから顧客を紹介されることので、受注率はほぼ100%。それに対して、新規顧客層である中流階級は銀行等と付き合いもなく、相続が発生して初めて対応を考えます。現在だと、HPなどで検索してどうするか調べます。HPの一見客は不安でいっぱい。紹介客と同じ対応すると受注につながりません。

(3)HP客への対応

とにかく丁寧に説明して信頼を得ていくことが必要です。時間配分をしっかりと。一問一答のタダ働きにしない。お客様に質問しながら相続に必要な情報を集めていくことが大事です。また、専門家目線にならずにお客様目線で説明します。税理士法人内で当たり前なこともお客様にはわからないこいとが多いです。

(4)感想

前職がスーパーだったので、接客の説明については腑に落ちることが多かったです。今後、相続のスケジュール感を学んで無料面談等の機会があったときに自信をもって説明できるようにしたいと思います。

K様

T様

相続のマーケットとして、以前と比べ、3000万円~5000万円の層のお客様が増えてきました。お客様自身でもある程度手続きができる中、営業手法を活用して、受注率をあげていくことが重要であることをよく理解できました。紹介のお客様でも一見のお客様でも、日々の些細なことから信頼関係を築きたく考えています。相談シートというツールは非常にいいと思います。話のタネにもなりますし、お客様の情報を得ることもできます。事務所の業務の標準化にもつながります。以上のことを実現するためには業務をよく理解し、全体像を知り、会社の強みを自信をもって言えるようになる必要があります。

S様

相続面談の受注率を上げるために行うべきことや注意する点を黒田先生の経験談を交えて、具体例を出しながら話を進めてくださったので、これから自分がお客様対応をすることになった時の課題を見つけることができました。例えば、普段行っている相続シミュレーションの目的やその内容を分かりやすく説明できるかどうかということです。教えられた業務をマニュアル通りこなすことはもちろんのこと、そこからさらにステップアップするには自分の行っている業務内容を図解や言葉で相手に伝えられるかがカギとなると思いました。

相続マイスター講座16期 第4講座の感想

対象となる宅地は「特定居住用」「特定事業用」「貸付事業用」の3種類であり、それぞれ対象となる宅地の面積や軽減率は異なります。「特定居住用」なら330㎡まで80%減額、「特定事業用」は400㎡まで80%減、「貸付事業用」であれば200㎡まで50%減額されます。

利用する条件としては、「特定居住用」であれば配偶者か同居人が相続した場合や3年間以上借家していた人に限定されており、「特定事業用」と「貸付事業用」に関しては、相続開始前から事業の用に供されていることが条件となっておりますが、H31年度の改正により「相続開始前3年以内に事業用に使われ始めた土地」は特定居住用宅地等の対象外となるなど変更点もあるためしっかりと確認、理解し提案に繋げていきたいと思いました。 T様

・「六親等以内の血族」については『血族』と規定していないこと

・「三親等以内の姻族」については『本人の三親等以内の’’配偶者’’』も含まれること

・配偶者の死亡後に再婚した者と、死亡した配偶者の両親の親族関係が自然消滅しないこと

この三点について認識が無かったため、本講義にて理解することができました。

実務上ではあまり遭遇するケースはないと思いますが、たとえば顧客から適用親族の範囲に関し相談を受けた際には、自身の感覚で応答することは決してせず、税法上に規定されている条文と特例を正確に理解し、回答することを心がけます。 A様

また、小規模に限った話ではありませんが、「どの場面でどの法令が使えるのか」が判断できる能力が実務においては必要であると高橋先生の話の趣旨から理解しました。しかし、これは実務経験を積んでいくことが最も近道であると思います。

そのため、今与えられている業務を速く・正確にこなすことで相続関連の業務に多く触れる機会を作っていくことが内定者の今後の課題であると言えるのかもしれないと思いました。 A様

小規模宅地特例の活用をテーマに、本来の定義規定・略称規定・別の引用方法から条文を正しく読み解くことにより、事例を正確に理解するということの重要性についてお話ししていただきました。租税特別措置法の条文を読み、言葉一つ一つをどう理解するかによって意味が変わってしまうこと、正しく読み解くことにより条文の意味をしっかり理解する重要性について学びました。相続を行う上で宅地等をしっかりと理解してうまく活用することによって、お客様により良い相続についてのアドバイスを行うことができ仕事に役立たせることができると思いました。

S様

とても大事な話をしてくださったのですが、図解での具体例が少なかったので、ケースバイケースの場合分けが少し分かりにくかったです。小規模宅地特例を理解するには、税法の「親族」にあたるか否かということ、建物と家屋の規定や違いをよく理解することが特にキーポイントだと感じました。平成26年に法律が変わったことで、高齢化、家族形態の著しく変化した現代に適応する形に整えられたことも知り、社会の変化に応じて変化していく税法の特例を今後も細かい部分まで理解し勉強していくことで、お客様のニーズに答えられる幅が広がり、事務所の強みも増えると思いました。

K様

小規模宅地特例の活用についての講義を受講いたしました。民法で規定されている語彙と、小規模宅地等の特例で使われているものとでは、意味や範囲が違うことが多々あり、実務で小規模宅地等の特例を適用する場合には注意が必要であると感じました。特に親族の範囲についてはよく確認する必要があると思いました。この小規模宅地の軽減措置は、適用されるかされないかで大きく税額が変わるものなので、お客様にとっては非常に重要なものであり、問題になることもあるのでしっかりと復習して実務に活かしていきたいと思います。

S様

小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、

①被相続人に対する相続開始直前要件

②特定事業用宅地等、特定居住用宅地等など四種類の小規模宅地等に該当するか否かの直後要件

③申告期限時点継続要件

のすべての審査に通らなければなりません。条文を読むときは通達や情報のみで判断するのではなく、原則は法令で判断し、定義規定を理解することが大切なのだと学びました。今後、勉強する際には一つ一つの定義の意味を調べながら理解できるようにしていきたいと思います。

N様

小規模宅地の特例を中心とした講義でした。言葉の概念や条例に即した講義では、新たに自分の勉強不足だった点も浮き彫りになり、充実した時間になりました。小規模宅地は相続時には必ずと言っていいほどでてくることではありながら、非常に難しい内容だと感じておりますので、実務や無料面談同席時を通して勉強を進めて参ります。今回の講義で特に勉強になったのは、親族という言葉の定義です。今までは、特に気に留めずに学習していましたが、小規模宅地の特例を受けられる相続人をしっかり把握しておこうと思います。

K様

小規模宅地の特例についてでしたが、条文を読んでいても分からないことを丁寧に事例を用いて解説して頂いたので、難しい小規模宅地の特例について知識を深めることが出来ました。法律で定められている事柄が国税庁の通達や情報等などで規制が緩和されている措置が取られていたりするので条文だけが全てではないのだと思いました。税法などは時代に合わせて適宜変化していくので、私も随時確認しながら仕事を進めていきたいと思いました。

T様

事例を基にしたり設定を決めたりして説明してくださったため、小規模宅地のイメージがつかみやすかったです。特に興味深かったのは、養子と養親の血族関係に関する部分です。養子と養親の血族は親族にあたるが養親と養子の血族は親族にあたるかどうかという疑問に、どこからが親族になるのかきちんと把握していなければならないとわかりました。同時に姻族関係の部分で、書類による手続きをしているかしていないかでどちらに属するのか決まると知り、あらかじめ理解しておかなければならないことだと感じました。

M様

小規模宅地については、第一回目の清田さんの講座で触れていた為、話自体は入りやすかったですが、やはり複雑で難しいと感じました。また、親族についてはどこまでの範囲が親族を指すのか、さらに建物と家屋の違いや個人と法人の違いなど細かい部分についても複雑で理解しきれていない為よく勉強していかなければならないと思いました。実際の業務でも小規模宅地の適用は重要になってくると思うので、今回の講義で理解できていないところはよく復習しておきたいと思います。

S様

条文の解釈を、事例を通して説明されていて、とてもわかりやすかったです。普段は条文だけ読んでもなかなか理解できないことが多いのですが、一言一言丁寧に解説してくださったので、実務に応用できそうです。講義を受けたことを頭に入れて、お客様に適用漏れや適用の誤りがないようしっかり実務で運用してきたいと思います。

A様

セミナー名が「小規模宅地特例の活用」となっておりましたので、事例形式の講義だと予想しておりましたが、前半1時間が法令の成り立ちとかなり学術的で戸惑いました。税法は法律なので、判断の拠り所は条文等に明記されているかいないかで判断するものであるので、入社間もない身で実務最優先ですが税理士として当然目を通すべきものであると認識致しました。税理士受験生だった時に小規模宅地特例の理論が、国税四法の理論暗記の中で最も回りくどい言い回しで暗記時間を相当掛けたのを思い出しました。今回の講義は相続税受験生の初回に受けたかったです。

M様

相続人が被相続人と同居していたか経営を共にしていたかなどの違いにより、小規模宅地等の特例の適用が変わってくることを学びました。相続人はただ宅地を相続するだけでなく、その事実を踏まえて事業を継続するか業種を変更するかによって事前に考えておく必要があると学びました。仕事では、この知識を持っていることで、事業を行うお客様の要望に柔軟に対応することが出来るのではないかと考えました。この講義で学んだ知識を活かせるよう尽力します。

I様

小規模宅地について初めてしっかり学びましたがとても難しかったです。特に小規模宅地を受けることの出来るのは親族に限られているという説明の中で、養子と養親の血族との関係は親族であるが、養親と養子の血族との関係は親族ではないというように、どこまでを親族というのかの判断がとても難しいと感じました。実際の業務で今回学んだ事をどう活かしていけるかまだ分かりませんが、小規模宅地の適用の判断は難しいところがいくつもあると今回知ったので、もっとしっかり学んでいきたいなと思いました。

M様

小規模宅地に関しての前提知識がほとんどなかったために今回の講義を理解するのは非常に難しかったです。解説書ばかりを読むのではなく、条文を理解するというのは大学の法律の授業でも言われたことがありましたが、この講義を通して改めてその重要性を学びました。「個人」、「遺贈」、「親族」等、その言葉が示す範囲、定義は全ての法律において共通するわけではないため、該当の条文はもちろんのこと、その前の条文から確認していく必要があります。言葉の定義の捉え方で小規模宅地の特例を適用できるか否かが左右されます。お客様はこれによって納税額が大きく変わってくるため、場合によっては損害賠償につながることになります。条文に照らし合わせて、一つ一つ丁寧かつ正確なチェックが求められると思いました。

T様

小規模宅地等の特例の話だけではなく、条文を読み解く方法などの勉強もでき、非常にためになりました。いつも立法趣旨を確認してすぐ解説に頼りましたが、今後は条文から理解して最後は定義に戻り、しっかり確認するようにします。また、3月末や11月末など、官報、通達、情報などにも気を配るようにします。借用概念(民法から)の親族や、条文の中の「建物」や「家屋」などそれぞれの意味を理解したうえで、お客様にご案内するように心がけます。

M様

今回小規模宅地の特例の講義を受講して、普段の私の関与している分野に直結している内容であり、非常に勉強になりました。「親族」「三親等」など、小規模宅地の特例を適用するうえでの条件にある各事項についての認識、どこまでが対象なのかについて私自身の認識での違いがありました。今後色々なお客様の相続に携わるなかで、今回勉強したケースも想定されるので本日の講義を活かしていきます。

相続マイスター講座16期 第5講座の感想

贈与には贈与税がかかり、成年後見制度では財産を自由に動かせない、遺言では認知症対策にならないなど、資産継承の方法には種類はありますが、それぞれ問題を抱えています。

・認知症の方や高齢で資産管理が難しい方に対して活用できる。

・特定の資産を子孫代々相続させたいなど、資産承継に契約で対応できる。

②家族信託の活用

・資産の管理は名義人が行うので、認知症の方などだと保全・修繕・売却などの判断ができない。又、成年後見制度を利用した場合、後見人の弁護士などが運用を保守的・被後見人中心に考えるため、資産の積極的な活用を行わない。

・遺言だと、法定相続分や遺留分を主張する相続人が出た場合に被相続人の当初の考え通り資産の相続にならない。

・上記のような場合に、被相続人(予定)の方が生前に家族信託を活用して特定の資産を相続させたい方を「受託者(管理者)」にしておくことで、渡したい財産を渡したい人に渡せる。

・信託は「契約」なので、受益者=委託者にしておけば、生前「贈与」にも該当せず、遺留分を他の相続人に主張されることもない。

・連続型の信託にすることによって、次の次まで資産を託す人を決めることができる。

③家族信託のデメリット

・節税できるわけではないので、節税対策にはならない。

・家族信託で託した不動産に修繕などで損失が出た場合に他の不動産と損益通算できない。

④感想

これまで、資産の相続方法としては相続(遺言含む)・生前贈与・生命保険の活用は学びましたが、今回「家族信託」という方法があることを理解しました。まだそれほど活用されていないようですが、メリット・デメリットを理解しておけば、お客様への提案が1つ増えるので理解できればと思いました。 H様

K様

遺言で対応しきれない要望に応えるために連続信託などの方法があり、有効に活用することで遺産を代々受け継いでいく事等ができるということ、実務では、認知症などで意思表示ができない場合などを想定しなくてはいけない(認知症になり後見人がついてしまった場合などは後見人は被後見人の生活を保障することを最重要視するため資産の積極的な運用ということができない)という事や相続税や贈与税なども考慮したうえで信託のスキームを考えなければいけないということ、税金面では、信託契約は複数結ぶことができるが契約間での損益通算ができない点に注意しなくてはいけないということを学びました。家族信託を利用することで、被相続人とだけの関係だけではなく、相続人との関係を築くことができる点も関与先との関係を続けていくうえでメリットであると感じました。

K様

今回の講義では、家族信託について学びました。家族信託をすることで生前から家族が財産の管理をすることができるとともに、相続対策できることには驚きました。また、受託者を会社、受益者を株主と分かりやすく説明してくださったのが印象的でした。しかし、委託者と受託者は同一人物でなければならないこと、また、信託の受託者は、毎年税務署に「信託の計算書」、「信託の計算書合計」を提出しなくてはならないことに注意して、機会があれば、顧客の方に提案していきたいと考えました。

Y様

家族信託についての講義をして頂きました。初心者にもわかりやすい説明でとても参考になりました。相続の生前対策の一つの案として家族信託を取り入れられると、より質の高いサービスにつながると強く感じました。財産を売却・運用する可能性があるのであれば、積極的に取り入れられると良いと感じました。ただし、損益通算や財産変換に関するリスク・課税の可能性について、お客様に損害を与えかねないので、詳しく勉強する必要があると思います。家族信託を活用して、子の代・孫の代と長いお付き合いができると良いと思います。

Y様

認知症対策として成年後見制度を使った場合は財産が凍結してしまうため不安に思っているお客様や、自分の家系に資産を遺したいため二次相続以降の財産の引継先を考えたいお客様等に家族信託は検討するべきだと知りました。また、家族信託することを決定し、信託設計をする際には、お客様が資産組換を検討する(例えば信託財産である建物を売る等)可能性がある場合とない場合で組むべき信託スキーム図が変わってくるので、お客様の些細な要望を聞き漏らさないことが重要だと感じました。

K様

本日は、家族信託についての講座を受講しました。メリットデメリットを把握することができ、この家族信託をすることにより、相続での争いを緩和することができると思いました。相続において意思疎通の有無は非常に大切になる部分ですが、その対策としてこの家族信託が使えると知り、生前対策として実務でも活用できると思いました。また、信託に関しては、いろいろなパターンが考えられるので、様々な実例や経験が必要になってくると感じました。講義中に自分ならどのようにスキームを組むかというのを実施して、講師の模範と異なっていた部分もあったため、よく復習してメリットデメリットを把握していきたいと思います。

A様

家族信託を用いることで、たとえば認知症を患った被相続人に制限されない柔軟な資産管理ができることや、思い通りの資産承継を実現できるということを学びました。特に、被相続人や相続人の一人が制限行為能力者となった時に備える、という点に関しては、とても素晴らしい制度であると改めて感じました。しかし、実務上においてお客様へ提案するとなると、現状での理解では難易度がとても高いため、まずは基本的な家族信託のパターンをいくつか抑え、わかりやすく説明できる状態を目指したいと思います。また、家族信託を利用することで、信託財産と信託財産以外の損益通算はできないというデメリットや、そもそも家族信託が節税そのものに繋がることではなく、家族信託の先にどのような節税計画を描くかが何よりも重要であることを念頭に置き、理解を深めていきたいと思います。

M様

タイトルの通りゼロから学べる家族信託の講義でした。成年後見制度と比べると特別法である信託法についてはあまり馴染みのない内容ですが、高齢者資産の運用面で有効活用できる制度であり、税制面でも優遇される面がございましたので、当社の本業である税務面でも身につけておくべき内容でした。また、信託受益権の所得税、相続税との関連についても触れており業務に結びつく内容でした。当制度の活用面では、前述の通り税制面で優遇(信託財産の運用益は贈与にならない)され、委託者死後も受贈者の資産承継ができることから生前対策としてワンストップサービスが提供できると思われます。個人不動産賃貸や証券投資、オーナー企業などでは管理面で非常に有効に使える制度であり、遺言や贈与よりも円滑に資産承継が出来ますので、今回学んだ内容を業務生かしていきたいと思います。

M様

A様

本講座では家族信託がテーマでした。齊藤先生は講義では家族信託について最低限押さえて欲しいことをいくつかあげてくださいました。家族信託において私たちが最低限覚えておかなければならないことは「効力が及ぶのは託した財産だけ」「信託する財産は自由に決められる」「家族信託は損益通算ができない」「自益信託と他益信託の違い」でした。また、家族信託提案はお客様の資産状況を把握でき、各種の生前対策商品とつなげることができ、契約顧客を次の世代まで囲い込める可能性があることも多いと齊藤先生はおっしゃっていました。全てを覚えることは難しいですが、講義内容は必要最低限の知識としておさえておきたいと思います。

S様

高齢化社会に向けて家族信託へのニーズや有用性について、具体的な事例を挙げて講義していただき、とても分かりやすかったです。事例について自ら検討する時間をいただき、解説もとても丁寧でした。後世に財産を託す方法として、相続税対策や遺言の他に、家族信託も一つの選択としてお客様に提案していきたいです。また、提案時の注意点についてもしっかり説明していただいたので、その点も踏まえてしっかり取り組んでいきます。

A様

信託は事業承継・財産管理の一手段という認識はございましたが、今回の講義で理解を深める事が出来ました。信託を選択した際のメリットは、名義人の認知症対策として、受託者に信託財産の管理を一任でき、相続開始時の帰属権利者を指定できる点がございます。デメリットは、信託契約ごとの損益通算ができないこと、関係者・信託財産に異動があった場合に対応できない点がございます。相続や認知症は不可抗力な事由で当初の予想と違った展開も考慮して、お客様の家族構成ごとに合ったコンサルティングの提案ができる税理士を目指します。

T様

提案を実際に自分で考える時間があり、提案を考えることは初めてでしたが、イメージすることが出来ました。正解がなく提案には色々なパターンがあることがわかり、今後実際に自分がお客様に提案するときには、そのお客様に合ったものを提案できるようあらかじめ知識を入れておく必要があると改めて感じました。

F様

家族信託とはどういった制度か、また、成年後見制度等と比較した際のメリット等について学びました。信託契約により受益権化することで、遺言に比べて柔軟な財産承継を行えることに驚きました。財産の承継者を連続して指定することが出来ることが大きなメリットであると思います。具体的な事例を使った説明を多くしていたので、とてもわかりやすく、ためになる講義でした。自分でどのように信託契約を組むか考える時間も設けられており、理解が深まりました。

M様

今回、ゼロから始める家族信託を受講して、家族信託は非常にメリットがあることがよく分かりました。損益通算の禁止などの課題もある中、ご家族の資産状況を把握でき、各種の生前対策商品の提案につなげることができ次世代まで囲い込むことができます。今後の高齢化社会の中では必要不可欠な手法になると確信しました。

Y様

M様

財産管理について、遺言や生前贈与などでは難しい場合に、家族信託を利用することが有効だと学びました。資産を他の家系に流したくない場合、受益者連続型信託で資産の相続をある程度指定できることなどを理解できました。仕事では、財産の相続に悩んでいるお客様に有効なアドバイスをできることや、家族信託を一緒に考えることで、資産状況の把握が可能になり、孫の世代まで会社として有効な交友関係を築く事ができると思います。この講義で得た知識を活かせるように尽力します。

相続マイスター講座16期 第6講座の感想

納税猶予では、申告期限を5年と3年でしっかり把握して申告忘れをしないよう注意をすること、一世代で終わらず何代にも渡るので数十年先までの影響を考慮して業務にあたることが重要になることが分かりました。 K様

この「経営計画書」の作成を戦略的に指導していくことが、今後の税理士法人、会計事務所の大きな課題の一つになっていくのだなと思いました。そのため、経常的な業務だけでなく、お客様の事業内容をよく理解したうえで、今後について一緒に考えていくような姿勢が必要なのだなと感じました。 T様

「非公開株式譲渡の時価」では、月次関与先が中小企業の場合はその知識が必要となると牧口講師はおっしゃっていました。

「納税猶予(事業承継税制)の改正点」では、相続税の申告期限もタイムテーブルに代表取締役就任期限と納税猶予申請期限が追加された事について触れられました。牧口講師はこの追加によって納税猶予を利用されるお客様は今後増加すると推測されていました。しかし、お客様が納税猶予を適用した場合には、税理士事務所の対応として報告書の作成が半永久的に必要となります。

税理士事務所は、新規顧客の獲得の努力をしなくても、継続のお客様がいるビジネスモデルが作れているため、あまり顧客を引き留めておく努力をしていませんでしたが、贈与税の納税猶予は継続届出を出さなくてはいけないので、継続して顧客を掴んでおくことができます。この制度を活用することで、顧客の引き留めをすることができます。しかし、継続届出等を怠ってしまうと、制度の適用を受けることができなくなるため、今回の研修で利用した「納税猶予取消しチェックシート」を活用して、そのようなミスがないようにします。

S様

納税猶予に関して、今までどういうものでどんな要件のもと使われるのか具体的な事案を知らなかったので、今回、牧口先生のお話で、中小企業の後継者、相続問題を解決するための大きなポイントになるだけでなく、この税法が税理士の業務や需要にも大きくかかわってくると感じました。多くの税理士は納税猶予などの新しく複雑な税法のデメリットを危惧して避けようとしますが、牧口先生のように考え方を変えてこれを新たな需要と捉え、AIクラウド化などから生き残るチャンスとして事業継承や税務コンサルを中小企業に提案していけるように、牧口先生が執筆された書籍でも勉強していきたいと思いました。

Y様

相続税・贈与税の納税猶予について講義していただきました。納税猶予について勉強不足だったため、とても参考になりました。事業承継に関して、納税資金をどうするかという話を聞いたこともあります。改正され、利用しやすい制度になったことを積極的にお客様に伝えていく責任があると感じました。先生の仰る通り、税理士と事業を継承していくお客様と将来的に長くお付き合いが出来る制度であると感じ、取り入れていけば継続的な売上に繋がると思います。5年間の毎年報告やその後3年ごとの報告業務を忘れないための対策は必ず行わなければならない課題です。専用のカレンダーシステムや手書きの管理、さらには管理をする担当者を配置するなどの工夫により、報告業務を怠ることは防げると思います。

Y様

5年間毎年報告書を提出し、以降は3年ごと長きに渡って報告書を出し続けなければならないなど、税理士事務所にとって納税猶予の改正は多くの煩雑さとリスクを生み出します。一見事務所にとってマイナスな出来事に思えますが、発想を変えれば、従来は相続税申告を一度すればその顧客が再来店するのは数十年後になることも多かったけれど、納税猶予が厳格になったことで、5年間毎年、以降は3年ごとにずっと顧客に再来店してもらえるチャンスと捉えることも出来ると知りました。このように危機をチャンスと捉えられる考え方は、事務所で働いていく上で重要になると感じました。

K様

本日は、非公開株式の納税猶予についての講義を受けました。特例措置は条件が多く税理士事務所は何十年にわたって管理をしなくてはいけなくなります。加えて、リスクも多いと知りました。ここまでを聞いた段階では、特例措置は事務所にとって使いにくいのではないかと思いましたが、発想を転換させ対策を立てることにより活用可能であると学びました。活用できれば他社との差別化につながり、優位性を持つことができると思います。今後は、このような他社にとって取り扱いづらい業務を多く取り入れていくことが重要ではないかと感じました。特に、相続に関してはお客様の反復利用は難しい分野であるため、制度的にお客様を維持することは会社の利益につながると思いました。

M様

本日の講義については、

・事業承継の際に贈与税と相続税の納税猶予が可能であり早期に後継者を決め役員にする

・決まっていない場合、会社の役員として登記をし経営者が亡くなってすぐに申請可能な体制を取っておく

ことが重要だということを学びました。加えて、税制改正により納税猶予制度が複数の贈与者・複数の後継者に対してもできるようになりましたが、複数人に承継しても経営がうまくいかなくなることが多いため相続は原則として一人に対して行うことが重要だということも学びました。本日学んだことをよく復習し理解しておきたいと思います。

S様

非公開株式や非上場会社というものはこれまでの私にとって、調べればいつでも株価が分かり、財務諸表等も公開している上場会社とは異なり関わりが薄い印象でした。今ランドマークの顧客となっている法人はほとんどがこの非公開株式を持つ会社であるため、今回の講義は今後本当に必要な知識を見極める重要なきっかけとなったと思います。納税猶予に関しては、お客様にとってはできるだけ受けたいもの、会社にとってはリスクも時間も人件費も多く取られるもので、今後会社にとっては重荷になる件だと感じました。制度がある以上、全く説明をしないというわけにもいかず、しかしなるべくリスクをお客様に理解していただくためにどのような説明をしたらいいか、よく考えていく必要があると思います。

N様

本日の講義のテーマは納税猶予でした。率直な感想としては、結局は納税するのを後に後に延期しているだけですので、より重荷になるのではないかと思いました。さらに、猶予してもらえている期間は、5年経過するまでは毎年、その後は3年ごとに報告しなければならないと手間が非常に多いです。また、猶予期間中に、その猶予が取り消される可能性もあり、何代にも渡って事業承継している場合はその相続税が一括でかかってしまうため計画性を持つことが重要だと感じました。事業承継する前から、家族を役員に置くなどして対策を行っていけば非常に便利なシステムだと思います。

A様

会社に対して個人(その役員・株主等)が定額譲渡を行った場合には、個人には所得税・贈与税が、会社には法人税が課税される事は存じておりました。所得税に関しては、譲渡対価が時価の1/2以上でも【みなし譲渡】として課税される【同族会社の計算行為の否認】に該当する場合もありえると説明が欲しかったです。事業承継税制は手続きが永続的に管理する必要があるので、メリット(需要)とデメリット(面倒で取り消しのリスク)の表裏一体の関係がありますが、そもそもランドマーク税理士法人は事業承継税制を事業として受けているかという重要な疑問が生じました。事業承継税制担当の税理士は、国税三法と会社法、経営の知識が必要で難易度が高いですが、レベルの高い先生で勉強になりました。

I様

相続の納税猶予について今回初めて学びました。納税猶予を受けるためには相続開始日から8か月以内に提出しなければいけない為、今まで以上にスピード対応が必要であると知りました。また、相続開始直前までに後継者を役員登記していなければいけないので、このような事を月次巡回監査の時にアドバイスすべきポイントであると知りました。納税猶予制度は、5年間毎年報告書を提出しそれ以降3年ごとに報告書を提出しなければいけないため管理がとても大変な制度ではありますが、一度受ければ長くお客様と関わっていけるものでもあり、そこからまた依頼に繋がっていくのではないかと思いました。

N様

講師の牧口先生の説明は税務初心者の私も理解できるようなわかりやすい説明でした。また、動画や小道具等ジョークも入れながら話してくださり大変面白く内容が頭に入ってきやすかったです。講義内容の中で、中小企業の株を時価より著しく低い価格で譲渡すると納める税金がむしろ多くなり損をするということを知り、まだまだ税金の知識が浅い私ですが、今後お客様へのご提案の際に活かしていきたいと思いました。講義後半の内容は私には難しく理解できない部分が多かったため、税金の勉強をしていく中で理解できるようしていきたいと思います。

T様

相続・譲渡の違いとそれぞれのメリット・デメリットを理解することができました。非公開株式の場合、非公開であることで意識しなければならないことや注意する点もあると知ることができました。また、決算書は外部の人に向けて作成されるというところが印象的でした。会計事務所でもコンサルすることの必要性について考えるきっかけとなり、今後働いていくにあたって常に考えていきたい課題であると感じました。

M様

今回、非公式株式譲渡の時価納税猶予(事業承継制)の改正点についての講義を受講し、今まで関与したことのない分野の話を楽しく学ぶことができました。納税猶予の期限、リスク、非公開株式譲渡の法務、税務など基本的な話を楽しく学ぶことができました。今の部門では直接は関係しないですが、月次、法人などを担当する際は知っておくと有効だと思うので、しっかり復習して知識として定着させていきます。

K様

今回は非公開株式譲渡と納税猶予についてでしたが、どちらもとても難解で税理士の方でもなかなか手の出しにくい内容と聞いて驚きました。そのような難しい論点をイラストと先生のユーモアあふれる講演で楽しく学ぶことができました。また、講演の最後の方で、決算書は必要ないとおっしゃっていましたが、私は決算書で過去の数値を読み取っていかないと未来会計や、経営計画書も作れないと思っています。税理士の方でもそれぞれ考え方は違うと思いました。

H様

①非公開株式の取り扱い

一般的に譲渡価額の算定が難しく、また、譲渡先が見つかりにくいですが譲渡自体はできます。低額譲渡にならないように注意。また、オーナー企業で少数株主の株式をそのまま放置しておくと、株主によっては意思決定の際に障害になることもあります。

②事業承継・納税猶予

純資産額が高いと相続人が相続で事業を引き継ぐ際に株式が濃い宇額になり、相続税が高額になります。これに対し「納税猶予」の制度が創設されました。平成31年度改正では、個人事業についても同様の制度が創設されました。相続時に対応しようとしても適用できない項目もあるので、生前対策が重要です。顧問先に「知らなかった」は通りません。リスクとして、適用後毎年5年間、それ以降でも3年に1回「経営計画書」を税務署及び都道府県(最初の5年間)に継続して提出する必要があり、提出忘れは納税猶予の取り消しになります。取り消し自由はそれ以外にもあるので、顧問先との情報の齟齬がないようにしておかなければ、損害賠償問題に発展するので注意が必要です。

③付加価値

損害賠償のことや今後何十年も続けることを考えるとリスクですが、逆に顧問先と継続して取引してもらえると考えればチャンスになります。提出する経営計画書にしても提出用としてだけでなく、顧問先の今後の経営計画に役に立つように作成して喜ばれようと思います。そのためには、会計事務所は過去の数字の作成作業から脱却し、経営者の経営の手助けになるようなサービスを提供し、発展していこうと思います。

④感想

講義が単調にならないよう、笑いを入れて飽きさせないようにしていたのが印象的でした。これも1つのサービスでしょうか。顧客への提案を行っていくうえで、出来上がった財務諸表を基にどんな提案をお客様にしていくかが重要だと思いました。そのためには、数字だけでなく、お客様の実態を普段の訪問時に結び付けながら仕事をしていく必要があると思いました。

T様

内容の面白さはさることながら、会計事務所の未来を見据えの提言でもありました。講義の内容として、非公開株式譲渡の時価と納税猶予(事業承継税制)の改正点の2部構成です。非公開株式の譲渡は相続、贈与と異なり、通達がないことを確認できました。原則、株主を譲渡する権利がありますが、国税の三法に則しない価格設定をする場合、牧口先生のいう「山より大きいイノシシ」のように税金がかかる可能性があります。もしお客様から譲渡絡みの相談がある場合、相談に応じられるように、純資産価額方式等を中心に勉強していきたいと思います。納税猶予(事業承継税制)について、清田さんの「社長、その税金ゼロにできる」で内容の概要を事前に知っていますが、今回の講義をきっかけに、この改正に会計・税理士事務に与える影響を改めて考えることができました。事業承継が起こりうるお客様に後継者を選定し、役員にすることに提案します。また、しっかり環境整備を整え、納税猶予を取ったお客様について、都道府県や税務署の報告書の提出を忘れないようにします。

M様

非公開株式譲渡の際は時価をきちんと評価し、その価格で譲渡しないと税金が多くかかってしまうことなどを学びました。また、納税猶予のリスクについて当てはまる法律やその対策とともに知識を得ることが出来ました。日本の多くの企業は非公開株式の企業なので、事業主の方の役に立てる知識を得られました。仕事では、日本に多くいる事業主のお客様の役に立てる知識を得られたと思います。この講義で得た知識を活かせるように尽力します。

S様

非公開株式譲渡の時価

上場株式とは異なり、取引相場がない株式については評価方法が細かく規定されています。国税三法で「時価」の意味は異なるため、違いを把握することが必要です。

・事業承継税制の改正点

平成31年度税制改正により、個人事業主にも納税猶予の特例が創設されました。納税猶予制度を利用するためには、8ヶ月以内に申請を行うとともに、その後5年間は毎年報告書の提出、それ以降は3年ごとに提出と、累積的に管理数は増えることとなります。これを煩雑だと考えるのではなく、永久顧客になってもらえるチャンスと捉えて、管理を怠らずに事務所の売上に繋げることが大切だと思いました。

T様

一見納税者にとってプラスになる新しい制度が作られたと思っても、仕組みをきちんと見てみるとややこしい部分があり、気をつけないといけないと思いました。また、これからも色々な制度が出来、時には事務所のリスクが増えることもあるかもしれませんが、そこで手を引くのではなく、きちんとした処理や管理をすることで、こなせる仕事であると思いました。これから自分のできる仕事の範囲を広げて自分の付加価値をつけていきたいと思います。

相続マイスター講座16期 第8講座の感想

遺言は相続を円満に完了する上で非常に大切な要素です。遺言は、「誰に、何を、どれくらい渡す」ことを明記するのが最大の要点ですが、好き勝手に書いてしまうとその効果を失いやすいため、遺留分を侵害しない範囲で作成するのが好ましい、ということが分かりました。他にも、作成日時を明記することや、押印、自筆証書の場合は自筆で作成する等、有効な遺言を作成するには必要な要件が多くある点にも注意が必要です。自筆証書遺言は自分で作成出来るメリットがありますが、それが有効なものなのかどうかは相続発生後に家庭裁判所の検認を受けるまで分からない、というデメリットもあります。そのため、弁護士への相談や、公正証書遺言の活用が勧められています。

T様

お客様にアドバイスをする際に、あらゆる手段を自分が考えておかなければいけないと感じました。今回の事例で、相続を開始してみると相続人が戸籍上増えていたり、遺言に思ってもみなかったことが書き残されていることが実際に起こっていることを知りました。それゆえ前もっていろいろな事態を想像して、被相続人が望むようなかたちで相続できるように万全な対策をしていきたいと思います。

S様

「争続」は、相続人と被相続人お互いの想いの違いによって起きるため、遺言や養子縁組を活用して争続を防ぐ必要があります。遺言には公正証書と自筆証書がありますが、重要なことは、効力のある遺言を作成することです。また、養子縁組を活用する際には、お客様それぞれの状況を把握した上でアドバイスする必要があります。さらに、相続税法の改正に伴い新たな規定や変更点などもあるため、常に新しい情報をお客様に伝えられるように勉強していかなければならないと思いました。

M様

相続争いの様々なパターンを元に遺言の効力の有無や、財産を残すために出来る限り有効な方法、養子縁組の人の選び方などを学びました。自筆証書遺言の危険さや公正証書遺言の大切さ、遺言の失敗パターンなど詳しく学ぶことが出来ました。仕事では、今回学んだ多くのパターンが事業主など遺産の額が大きく揉めやすかったので、そのような事態にお困りの方に知識として提供することで役立たせることが出来るのではないかと思います。相続対策は早めにしっかりとすることや養子縁組を安易に組まないことが大切だと知ることが出来てよかったです。

T様

遺言と養子縁組の活用による争族予防を学びました。相続発生から相続税の申告までわずか10か月。その間に、相続財産の洗い出しから法定相続人の確定、放棄の是非、遺産分割協議、各種特例が適用かなど、全ての確認を終えなければならず、「時間がない」という理由で不本意な相続になることもあり得ます。相続争いは、誤解や疑心暗鬼が大きな要因になっているケースが多いようです。生前の話し合いで無駄な争いを避ける場合もあります。生前対策の重要性を再確認しました。

T様

「弁護士が語る「争族」解決のツボ」を題し、小嶋先生は事例を中心にドラマチックに、非常に分かりやすく講義をしていただきました。一般的な税理士事務所等と異なる立場の士業のお話が聞けて、相続の認識を改めることができました。農協組合員を主な顧客とする小嶋先生が言うには、クライアントが農家の方が多く、長男・家承継の思想があるため、通常の法定遺留分ではなく、なるべく遺産を集中させるスキームで仕事を進むことが多い様です。「遺言」「生前贈与」「養子縁組」の三つは、スキームのキーとなります。特に印象に残っていて、今後の業務にも活かせると思ったのが次の二つです。まず遺言について、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。「自筆証書遺言」の場合、決まったフォームがある上、紛失等の可能性があります(2020年7月10日以降に保管制度が整えます)。一方で、「公正証書遺言」では、検査の方法等をはじめて知ることができました。また、養子縁組について、単に相続税を減らす(1人分)ためではなく、「争族」のグループの自分側の勢力(取り分)を増やす目的もあります。前述の遺言も養子縁組も生前でしっかり対策できれば、トラブル軽減に繋がります。

H様

①家中心の相続

一般的な相続は相続人で平等に分けようという考え方だが、土地の多い地主の場合は、これをやると先祖代々の財産が細切れになるので、長男(地主の相続人)に土地を集める相続をする。JAの弁護士として長男中心に相続の手伝いを行いますが、「遺言」「養子」の扱いは慎重に行うべき。

②遺言

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。自筆証書遺言は自分ですべて記入する。自由度は高いが、素人のため不備が多く無効になるケースもある。※本日の事例でも、訂正の不備、紛失、意思能力が疑わしい時点での作成で争いになっている。公正証書遺言は公証人2名の立ち合いで作成。作成後に公証役場で保管しているため、信頼性が高く保管してもらえる。また、全国の公証役場でデータ共有されているので、作成・保管した公証役場以外からでも検索が可能。

③養子

法定相続人を増やすことにより相続税を下げる効果があるが、「争族」においては自分の陣営の味方を増やそうとしてその養子縁組自体に争いがおこる。事例でも見てきたように、結局は人間性が問われるので、養子は本人と元の親の背景も含めて慎重に検討する必要がある。

④感想

具体的な事例を交えて興味深く聞けました。今後相続に対応するにあたり、民法の知識やその家族の背景も考えながら仕事に当たる必要があると思いました。

K様

今回は農協の弁護士の立場になって考えてみて、税理士とは違った視点で相続について考えることができました。ランドマークも農家出身者の目線で、とよく聞きますが地主の家庭だと通常の相続と異なった問題点があり、こういった案件をよく扱う小嶋先生の具体例を用いながらの説明は大変興味深く、理解が深まりました。養子縁組の取り扱いから、遺言書の説明までご丁寧に説明してくださりました。お客様に生前対策をすることをお勧めすることは本当に大切だと再認識しました。

F様

遺言や養子縁組について、先生が立ち会った相続の実例をもとに解説してくださいました。

・寄与分はなかなか認められないので、遺言や縁組をしておくべき。

・遺言の方式、書き方についても注意が必要。

遺言を作成しても不備のあるものを作成してしまう例がよくあります。自筆証書遺言よりも公正証書遺言にしたほうが良いのはもちろんのこと、公正証書遺言においても、受贈者が先に亡くなってしまい、無効な遺言になってしまうことなどもあるので、細心の注意が必要です。講義がとても面白く、ためになりました。現在、自分の担当で、相続人間でもめている案件が一件あるので、今日学んだ知識が役立つかもしれないと思いました。

N様

今回の講座は弁護士の観点から相続における争いが起きたときのケースを12パターン紹介してくださり、その時々にどう解決するか、またどのようにすれば弁護に立った側の有利になるかをご教授いただきました。 その中で特に遺言と養子縁組の重要性を学びました。どちらも上手に使えば財産を多くもらうことができますが、被相続人に遺言には意思能力があったこと、養子縁組には縁組能力があったことが要件になり、それがなかったと裁判所に判断されてしまうとそれらが無効になってしまうということを知りました。事前の相続対策提案の際にこれらは活かせる知識だと思いました。そして相続法の改正についても学んだため、今後活かしていきたいと思います。

A様

講師の小嶋先生がJA横浜の顧問税理士をされているため、当社の主要な御客様である地主の方々の争続問題に対して具体的な事例で講義されていたので、大変生々しいものがございました。 争続にならないためには相続発生時に対応するのでは無く、事前に予防策として①遺言、②養子縁組等の対応が求められます。その際に手続きに不備が無いか専門家のチェックを受けていないと大変なリスクがあることを学びました。弁護士・司法書士等の他士業の先生方の講義を伺っていて常々悩むのが、我々ランドマーク税理士法人の人間がどこまで御客様にコンサルティングしても良いのか?です。どこからが非弁行為等の越権行為になるのかの線引きもして頂けると有り難いです。

N様

農協専属の弁護士ということで、法定相続分で均等に分けるのではなく、いかに長男に先代から引き継いできた農地を相続させるかを論点とした講義でした。養子縁組をすることで自分のグループの取り分を多くするやり方は例としても多く出てきており、家族間での争いというのは珍しくないことのように思えました。また、生前にしておくべきこととして公正証書遺言は必ず作成しておくべきだと痛感しました。自筆証書遺言だと無くしてしまう可能性や、作成された遺言書に不備があった場合、無効とされる可能性があるからです。口約束などはなんの効力も持たないため、相続が争族にならないように、推定相続人と推定被相続人間での話し合いの場を前もって設けておく必要性が分かりました。

S様

相続対策として、養子縁組や遺言をする場合の失敗や反省についてレクチャーいただきました。「こうすればうまくいく」という必勝テクニックではなく、失敗事例から課題を掘り起こしていて、わかりやすかったです。特に、対策が遅れたことによる失敗や、後回しにして手遅れになったという失敗が多く、早めに手を打っておけば上手くいったのに、、、というケースは、今後の関与先への提案に役立ちそうです。縁組や遺言は、提案しても実行に移すまでに時間がかかることが多いようなので、提案したらすぐに実行に移せるような信頼関係を結びながら進めていきたいです。

M様

今まで、私は相続税についてこれからマーケットが増えていくという認識しかなく、相続の問題については知識が乏しい状態でした。自筆証書遺言や公正証書遺言、養子縁組といったものが形成されるタイミングで相続の問題がそれぞれ異なってくることを(例えば、被相続人の危篤の状態で遺言が急遽作成されると被相続人の遺言書作成能力が問われるなど)、小嶋先生のお話を伺って知る事が出来ました。税理士という実務家の立場から相続税の相談を受けるときは、相続の知識を深めるのはもちろんの事、小嶋先生のおっしゃった様に相続をスムーズにする為の早めの対策を行う様にお客様に促さなければならないと思いました。

M様

遺産分割はただ法定相続分に基づいて形式的に行うだけではないと言うことを知りました。地主のお客様の場合、いかに資産を分散させず、長男に集中して相続させるかが主眼となることが多いようです。その手段としては遺言や養子縁組、生前贈与などがあげられます。いずれも相続を見越した事前の準備が必要です。遺言能力とその内容の複雑さは相関関係にあります。たとえば、遺言能力が低いとみなされた場合、その内容は簡単なものでないと後に覆されることも多いようです。遺言を作成したとしても不備があっては意味をなしません。実務を行うにあたっては、被相続人の認知能力に応じて遺言事項の簡便化など、リスクヘッジの提案も重要です。

M様

法律含め相続(争族)の実際の事例を絡めての講義でした。実際の事例を用いて講義して頂いたので、流れとして掴みやすかったです。争族の場合、いかに身内を増やして相続資産をもらうかが鍵であり、養子縁組はその手段として使われることが多いということが印象に残っています。また、遺言能力と遺言は相関関係にあり、複雑な遺言を作成したのちに遺言能力が落ちたとき、争いで不利になる可能性があることも学びました。相続についての裁判事例も様々なものがあるのでこれからそういった知識もつけつつ、事例にも触れていき理解を深めていきたいと思います。

K様

争族を解決するためのポイントや注意点などを様々な事例を用いながら学習しました。争族を解決するためには、遺言が非常に重要なポイントになると知り、遺言の重要性を再確認しました。特に自筆証書遺言は紛失のリスクや無効の可能性があるなど不安要素も多いことから、公正証書遺言の方が確実であると知りました。また、相続法改正が近年多数あり、この内容についてもしっかりと知っておく必要があると感じました。遺言能力と遺言の中身の複雑さは相関関係にあると学習しました。意思疎通に問題が起きそう又は、能力が低下している場合に、難しい(複雑な)遺言を作成すると将来争いになる可能性があるということを知り、実務で役に立つ情報だと感じました。

Y様

遺産分割は画一的なものではなく、家系図や遺言の有無、養子縁組の活用などによって、何通りにもなると知りました。そのため、お客様の状況を細かく理解し、相続が「争族」にならないように尽力することが何よりも重要だと感じました。また、遺言能力と遺言の複雑さは相関関係にあると考えられるため、被相続人が遺言を作成する際にすでに意思能力が低いと判断されてしまう状態ならば、遺言は複雑でないものにしないと後に無効となる可能性があるなど、具体的な注意点を常に頭に入れておくことを心がけようと思います。

Y様

争族とならないためにすべき事について講義していただきました。これまで均等に相続する立場からしか考えていなかったことに気付かされました。別の立場に立つと、こういう考え方をするのかととても参考になりました。遺言や養子縁組をどのように行っているかを、様々な立場から検討する必要があります。依頼に来た相続人の代表の立場のみならず、全員の立場に立つことを改めて意識することが争族にならないための第一歩だと感じました。この点を意識しながら取り組みたいと思います。

S様

地主をメインにした相続での争いや遺産の相続において相続先を分散させたくない場合にとるべき行動、注意すべき法律について小嶋先生が実際に立ち会ったケースを元に説明して下さり、実務の中でもし自分が同じ状況に立った際にまず何を優先してやるべきか、親族に説明するべきかということが明確に分かりました。遺留分の請求ができる立場にあるのか否か、代襲相続や養子になっているかどうかの考慮をした上で認知症や病気になる前に時間に余裕をもって進めていくことも大切です。また、書き換え忘れもないように定期的に遺言者の様子を確認することも私たちの仕事だと思いました。

K様

推定相続人の誰かに財産を残したくないというお客様の場合において、遺留分を考えずに遺言を作るということは勉強になりました。前職では、息子に財産を残したくないというお客様に対して遺留分を考慮したアドバイスをしていたので、今後は今回の相続大学校で学んだことを生かしていきます。遺言失敗のパターンについて勉強ができたので今回のような事例に該当しないかどうかをチェックし、該当しそうな場合には早め早めのアドバイスを行っていきます。

T様

JA横浜の顧問弁護士をされている小嶋和也先生から、具体的事例を中心に、相続に関するリアルな問題を教えて頂きました。代襲相続や養子縁組、成年後見など法学科の授業で習ったことが出てきました。事務所でも、争族となるケースがあるかと思うので、まだまだ勉強ですが、今日教えていただいたことも頭に入れて仕事をしたいです。内定者である私たちにもわかりやすい説明で、とても理解が進みました。遺言実務を実際にされている弁護士の方からお話を聞くことができて、貴重な経験になりました。

相続マイスター講座16期 第9講座の感想

M&Aといっても、ただ会社と会社を一緒にするだけのことではないと思いました。今後、会社の特徴を生かせるようなかたちでM&Aが行われるように相手先を探さないといけないと思いました。事業承継では、買い手企業を探す期間が短すぎたことが原因で失敗したという例があったので、今後、自分のお客様に対してそのような可能性がある場合は、早い段階で打診していきたいと思います。また、後継者の家族関係が事業承継に大きく関わっていることが分かりました。講座で紹介されていたように、会社を分けることによってのちに事業がうまくいったという事例があったので、いろいろな対策を考えて柔軟に対応していきたいと思います。

S様

事業承継は、「家業」として同族経営者へ引き継がれていくことが一般的でしたが、他社に事業を譲渡したいと考える経営者も増加しています。また、中小企業の経営者が高齢化しているため、誰が事業を引き継ぐのかなど、早めの対策をとることが必要です。中小企業は、日本そして世界の産業を担う重要な役割をもっているため、廃業や倒産という結果にならないよう、それぞれの会社の実態を見つめ直したうえで組織再編やM&Aなど活用する必要があると思いました。

M様

事業継承について、たくさんの事例を参考にしながら学ぶことができました。一人一人のお客様の境遇や状況、要望に合わせて円満に解決するポイントなどを学びました。分割型と分社型新設分割をうまく使い分けながら事業継承問題を解決する方法について詳しく知る事が出来ました。仕事では、相続にあたり事業継承問題に悩んでいるお客様に知識として提案し、専門の方へ斡旋する事が出来るのではないかと思います。今回の講義で学んだことを仕事で活かせるようにします。

T様

事業承継事例について学びました。中小企業の経営者の高齢化により、数年後には平均年齢が70歳を超えるとされているようです。高齢の経営者は誰が会社経営を引継ぐのか「後継者」の問題と事業承継時の「納税」の問題を抱えているようです。データからは本来経営を続けていくことが可能な中小企業も後継者難等の理由で休廃業を余儀なくされているという実態があるようです。相続税納税猶予制度の活用が出来るケースも多いようです。お客様にご提案が出来るよう、知識を身につけたいと思いました。

H様

①M&Aによる株式買い取り

後継者が不在な場合などに事業を同業他社などに売却することで事業の継続・雇用の確保を図る。ただし、M&Aの候補先や資産評価など時間がかかるので後継者の不在が分かっているなら時間をかけて行わないと失敗する。

②会社分割

後継者が同族外だったり逆に後継者が複数いる場合に会社を分けることで親族や同族外後継者の生活の維持を図る。税務上のリスクがあるので、専門家と組んでリスクを見積もる必要がある。

③持株会社化

後継者が株を集約する際に、持株会社を作りここで株式を買い取る。個人で購入すると相続の際にまた株が分散する。持株会社で株式の購入資金を借りて購入することで株式の相続の際に評価を下げることもできる。※会社が株式を購入すると自己株式の買取になり、自社株の1株当たりの純資産額が高くなり、打った側もみなし配当課税で総合課税されるので、よろしくない。

④相続税の納税猶予

後継者が事業を相続することを前提として相続する株式分の相続税額の納税額を猶予する制度。特例措置の事業承継計画を2023年3/31までに提出し、2027年3/31までに株式移転する必要がある。適用期限及び提出書類などが決まっているので、適用要件に注意。

⑤感想

実際の事例を基に講義されてましたので、頭に入りやすかったです。また、やり方はいろいろあっても、実際当事者の人間関係や事業があるので、必ずしも最適な方法で実施することにならないこともわかりました。この点は相続案件についても同じだと思いました。

K様

今回は事業承継についての講座で、私は事業承継のことはこの大学校でしか学んでいないので無知の状態でした。横川先生のクライアントで実際に起こった事例を基に説明してくださったので、最近の事業承継税制のことからお客様がどんなことを望み、考えているのかを知ることができました。株式の譲渡が一番のネックになることや、上場会社と非上場会社では株の評価の仕方が変わってくることを学ぶことができました。私もお客様に説明する際に、そうしたことをわかりやすく説明できたら理解しやすいと思いました。

M様

今回事業承継について細かい講義を受講することができとても勉強になり、今後生かしていきたいと感じました。今まで事業承継についてはイメージでしか知らない分野でしたが、横川先生の講義で成功事例、失敗事例など様々な事例を通して事業承継について分かりやすく説明頂き、まずどういうものなのかというイメージが湧きました。ランドマーク税理士法人は相続と事業承継に特化していることから、今私が担当している相続業務以外に事業承継についても並行して勉強し、自分の武器として活用できるよう日々取り組んでまいります。

F様

事例をもって事業承継の成功例と失敗例を解説

・M&A(事業承継型)の活用事例

・M&A(経営統合型)の活用事例

・会社分割型の活用事例

・新事業承継税制の活用事例

事業承継の二大問題は後継者と納税についてです。経営者の平均年齢は年々上がっており、今後更に増えるとのこと。社長が急病等で急に対応するケースが多く、あらかじめ準備を整えておくことが非常に重要です。会社を引き継ぐ兄弟同士で争いが起きるというパターンもありがちですが、そういった場合には会社分割型の活用が有効です。次世代への事業承継も見据えて事業承継を行うことも非常に重要であると思います。業務とは直結しない分野のため理解が難しかったですが、事例の説明が詳しくわかりやすかったですし、話の仕方も上手で、また受講したいと思いました。

T様

事例を使ってお話をしてくださったのでイメージもしやすく理解できました。成功事例、失敗事例と分けて考えることで、それぞれの事例で注目するべき点や改善点を明確にして考えることができました。事業承継には時間がかかることと、突然の事態に備えてあらかじめ準備をしておくことが重要であるとわかりました。何事も早めの行動と先を見据えた考えが必要であると感じました。

N様

事業承継の現状として後継者の問題と税金の問題があり、講義の中で成功例、失敗例を紹介して頂き、失敗を回避する対策方法を学びました。今回注目した点は、会社分割の活用事例にあった分割型新設分割と分社型新設分割の成功事例です。後継者がいないパターン、後継者が複数いるパターンと場合によって対策の仕方が変わり、内部統制的にも外への世間体的にもうまく収められる方法があることを学びました。まだまだ知識がない私には難しく感じた話でしたが、今後活かしていけそうな内容だと思いました。

I様

数年後には中小企業の経営者の平均年齢も70歳を超えるとされている2025年問題というものを今回初めて知りました。そして、後継者の問題・事業承継時の納税の問題の2点があり、中小企業でも今M&Aが増加傾向にあると知りました。今回は、非上場のM&Aの活用について学びました。オーナー1人のワンマン経営状態にある時にオーナーが急死してしまい後継者などの準備をしていなかった場合、会社全体がパニックになってしまい数か月で資金繰りが上手くいかなくなってしまう事、そしてM&Aをするにも短期間で行うのは困難であるので半年ほどみて行動しなければいけない事を知ったので、ワンマン経営にあるようなお客様にはなるべく後継者を早い段階で決めて実務を教えていく事を勧めるべきだと感じました。また、後継者がいない場合と後継者が複数いる場合で会社分割の活用は大きく変わり、活用次第で会社がより発展する可能性もあると知ったのでお客様に合わせて活用方法を判断する必要があると思いました。

A様